Учёные ТГУ: термокарстовые озёра и парниковый эффект

Учёные Томского государственного университета после проведения исследований выбросов парниковых газов впоследствии таяния многолетней мерзлоты совместно с учёными из китайских университетов смогли выяснить, насколько растительность и микробы термокарстовых озёр влияют на глобальное потепление.

В феврале 2025 года учёные ТГУ вместе с китайскими коллегами подвели итоги относительно того, насколько растительность вокруг озёр, образовавшихся впоследствии таяния многолетней мерзлоты, и обитающие в них микробы способствуют глобальному потеплению. Учёные провели исследования семнадцати термокарстовых озёр Китая.

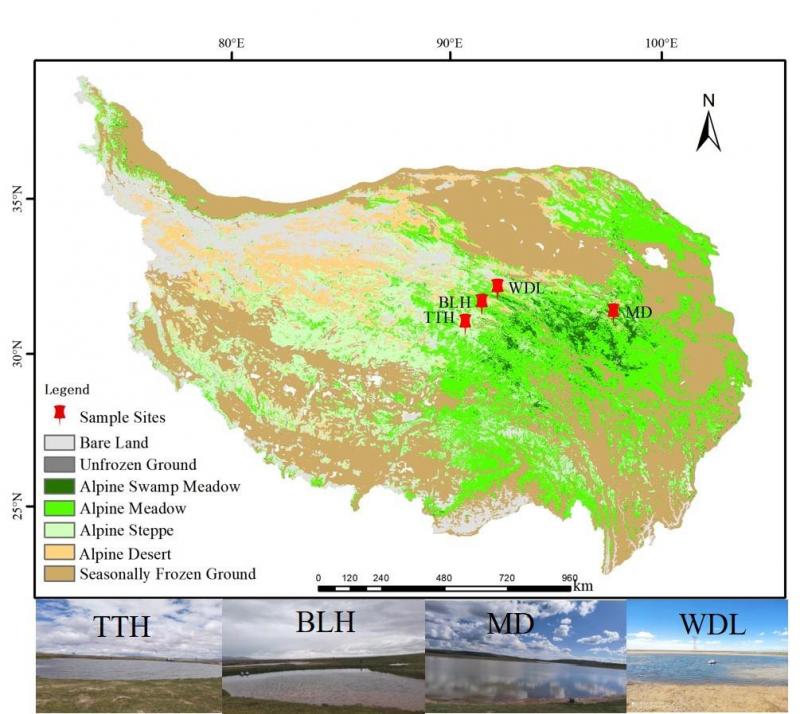

По словам Рината Манасыпова, старшего научного сотрудника лаборатории «БиоГеоКлим» в ТГУ, в Китае термокарстовые озёра располагаются в основном на Цинхай-Тибетском нагорье, которое является самым высоким нагорьем мира. Все семнадцать озёр находятся на территориях, где совершенно разный растительный тип (болотный, луговой, степной и пустынный).

Соответственно, в каждом из озёр из-за различного типа растительности образуются разные микробные сообщества, которые также по-разному оказывают влияние на выделение парниковых газов. Целью учёных было выявить закономерность влияния береговой растительности на формирование микробных сообществ, разлагающих органические вещества. Этот процесс и приводит к продуцированию парниковых газов.

Учёные ТГУ совместно с китайскими коллегами выяснили, что большое количество парниковых газов выделяют те термокарстовые озёра, где выявлено преобладание в почве свежей растительности. Её наличие способствует тому, что крупные микробные сообщества активно перерабатывают не только свежий углерод, но и накопленный в почве для получения дефицита питательных веществ.

Впоследствии разложения микробами углерода из растительности, он трансформируется. Такой процесс приводит к образованию углерода микробной биомассы почвы (SMC, soil microbial carbon).

Учёные выяснили, что преобладание береговой растительности (например, в озёрах с типом растительности «заболоченный луг») приводит к большому потоку SMC в термокарстовые озёра. Далее появляются образующие метан микроорганизмы, а они, в свою очередь, способствуют высоким показателям выброса метана.

Имея способность поглощать тепловое излучение, метан куда сильнее оказывает согревающее воздействие на атмосферу, чем углекислый газ. Отсюда и возникает парниковый эффект. Поэтому те термокарстовые озёра, которые находятся в Цинхай-Тибетском нагорье обладают большими показателями pH, чем те, которые находятся в Западной Сибири.

После проведённых исследований в Китае, учёные ТГУ заинтересовались и сибирскими термокарстовыми озёрами, сообщив, что хотелось бы провести такие же исследования и «на нашей территории».

Ранее Бабр писал, что учёные ТГУ беспокоятся за продолжение таяния Алтайских ледников и о негативных последствиях этой тенденции для окружающей среды, а также о свойствах шиповника, способных помочь в борьбе с раковыми заболеваниями. Здесь Бабр подробно описал последние исследования Томского государственного университета.

Фото: news.tsu.ru, gototibet.com