Китайский синдром. Предпринимательство как менталитет

Опасения широкой экспансии граждан Китайской Республики в Россию, особенно в южные районы Сибири и Дальнего Востока, вызывают систематическую озабоченность российской общественности - от обывателей, до сих пор вспоминающих советско-китайские конфликты и связанные с ними страхи, до чиновников федерального уровня, зачастую наряду с обывателями подверженных влиянию бытовой мифологии.

Не меньшую озабоченность у обеих названных категорий вызывает и растущая предпринимательская деятельность граждан КНР.

Одновременно с этим наблюдается устойчивый рост разного рода мифотворчества и предрассудков в отношении китайцев и китайской экспансии в Россию. Отсутствие доступной и открыто публикуемой статистики, вкупе с непрофессионализмом и ангажированностью журналистов, с одной стороны, и мелкие политические игры федерального центра - с другой, порождают в обществе устойчивый страх перед Китаем вообще и перед конкретными китайцами, развивающими свой бизнес в России, в частности.

Все эти вопросы требуют тщательного изучения как минимум для того, чтобы добиться уменьшения или хотя бы сохранения существующей степени напряженности в и без того запутанном вопросе межнациональных отношений в Сибири и на Дальнем Востоке.

История

История взаимоотношений России и Китая имеет возраст, вполне сравнимый со сроками освоения Сибири - хотя в общеисторическом масштабе и не такой большой. В период активной колонизации Сибири русскими казаками четкой границы между владениями местных царьков и китайской империей не существовало, что давало Китаю право в определенной степени претендовать на контроль над какой-то частью территории Южной Сибири - хотя ни разу за всю историю российско-китайских взаимоотношений каких-либо реальных претензий подобного рода предъявлено не было. За исключением нескольких столкновений между циньской армией и российскими казаками в XVII веке, вплоть до середины XX века между Китаем и Россией в области Южной Сибири не было даже пограничных конфликтов. Археологические находки дают основания полагать, что Южная Сибирь периодически находилась в тесном контакте с Китаем, а возможно, что и под его контролем - как минимум до южного побережья Байкала.

Безусловно, Китай интересовал Россию в первую очередь как поставщик экзотических товаров: чая, фарфора, бумаги, шелка, зеркал. Именно возможность активно торговать ими привела в Сибирь в конце XVIII - начале XIX веков таких крупных промышленников, как Григорий Шелихов, Иван и Михаил Голиковы, Александр Баранов, превративших Иркутск в крупный торговый и транспортный узел. В то же время на первом этапе торговых отношений России нечего было предложить китайской стороне, что, наряду с определенной агрессивностью со стороны циньского Китая, существенно осложняло взаимоотношения. Ситуация изменилась лишь с колонизацией Русской Америки и установлением сложных торгово-обменных отношений с коренными жителями Прибайкалья и Забайкалья: пушнина пользовалась в Китае большим спросом.

Уже в это время в Южную Сибирь начали проникать китайцы. Характерно то, что до появления русских оседлого китайского населения в Южной Сибири практически не было; незначительная миграция китайцев в XVIII-XIX веках не имела устойчивого характера. Большинство китайцев приезжали на заработки, для торговли либо сбыта контрабанды, которая к концу XIX века, с разработкой бодайбинских и забайкальских золотоносных приисков, приняла широкие масштабы.

Развитие контрабандных отношений русских жителей с Китаем имеет свою историю и еще ждет исследователей. Близость и фактическая прозрачность границы в сочетании с опасными таежными дорогами и высоким уровнем криминализации этого бизнеса придавали ему особую специфику. Вплоть до прочного установления советской власти в Южной Сибири и военного переворота в Северном Китае контрабанда имела, как правило, только одну форму: в Китай шло ворованное либо самостоятельно намытое золото, из Китая - рисовая или гречишная водка, чай и шелк. Любопытно, что занятость жителей приграничных деревень в контрабандном промысле продолжалась и в советское время. Из общения с представителями Усть-Карского района Читинской области известно, что местные жители ездили "за товаром" через границу вплоть до 1932 года (до создания Маньчжоу-го), причем эта деятельность являлась вполне доходной и могла прокормить даже большую крестьянскую семью.

Начиная с конца XIX века можно говорить и о выраженной миграции китайцев на российскую территорию. Как правило, это были мелкие и средние торговцы, открывавшие лавки в Иркутске, Чите, Хабаровске, Владивостоке и Верхнеудинске (Улан-Удэ), и старатели золотоносных приисков Бодайбо и Забайкалья. Кстати, именно в Бодайбо и прилежащих поселках в первой половине XX века сформировалась одна из самых крупных китайских диаспор (по отношению к численности местного населения).

Любопытно то, что в течение двух-трех поколений у китайцев, устойчиво проживавших на российской территории, практически не происходило ассимиляции с местным населением. Даже в послевоенные годы, в условиях крайнего дефицита мужского населения, браки между китайцами и русскими были крайне редкими - несмотря на их общее мирное сосуществование.

О каких-либо серьезных конфликтах, выходящих за рамки бытовых, между русским населением и китайскими мигрантами на всем протяжении двух последних веков говорить не приходится. Предпочитая держаться обособленным сообществом, китайцы в то же время были участниками всех основных исторических событий. Широко известно их участие в революционных столкновениях, гражданской войне, крупных советских стройках. Любопытно, что и на уровне бытовых предрассудков в сибирском обществе в отношении китайцев не отмечается какая-либо их конфликтность или агрессивность.

Бизнес

"Второе пришествие" китайцев относится уже к нашему времени и связано с развитием мелкой, "челночной", торговли. Именно эта разновидность предпринимательской деятельности традиционно связывается в современной Сибири с представителями Китая, хотя на самом деле в общем объеме товарных отношений мелкорозничная торговля существенно проигрывает оптовым поставкам леса и нефти в Китай и бытовой электроники, одежды и компьютерных комплектующих - в Россию.

Мелкорозничная торговля, которую в масштабах России можно считать приграничной (расстояние от Читы до границы - 500 километров), до последнего времени развивалась стихийно и никак не регулировалась ни с российской, ни с китайской стороны. Начало тесных торговых отношений произошло в 1989-1991 годах, будучи связанным как с крахом советской системы, так и с крупными внутриполитическими и экономическими изменениями в Китае, в частности с замедлением темпов прироста национального дохода, снижением темпов инфляции и ростом эффективности внешней торговли в результате реформ Дэн Сяопина и Чжу Жунцзи.

Развитие торговых отношений, начиная с конца 1980-х годов и по настоящее время, происходит по устоявшимся схемам, различным для китайских и российских "челноков".

Российская челночная торговля является, как правило, инициативой частных лиц, нередко доведенных до крайней степени бедности и привлеченных слухами о высокой прибыльности этого вида бизнеса. Зачастую российские "челноки" начинают свою предпринимательскую деятельность на заемные средства, как правило, попадая при этом в поле зрения криминала. Российские "челноки" занимаются исключительно закупкой товаров в так называемых "русских зонах" - приграничных городах Китая и особых кварталах крупных китайских городов - и доставкой товара в Россию под видом личного багажа. Дальнейшей реализацией товара занимаются сети розничных торговцев, специализирующихся на перепродаже.

Китайская челночная торговля значительно более упорядоченна и организованна. Как правило, на китайской стороне она представлена достаточно крупными предпринимателями или сообществами мелких торговцев, организующих поставки мелкими партиями. Для снижения налогообложения на границе товары поставляются исключительно под видом багажа частных лиц, постоянно пересекающих границу в обе стороны и имеющих меткое профессиональное наименование "верблюд". "Верблюды" в целях собственной безопасности предпочитают работать с постоянными клиентами, однако зачастую берут к перевозке любой груз, как у китайских так и у российских предпринимателей. В России же китайская диаспора разворачивает сеть собственных торговых заведений, как правило, достаточно мелких либо вообще лоточных. Помимо по большей части временного характера торгового присутствия китайских и в целом азиатских представителей и не вполне прозрачных методов ввоза товара, это связано и с общей неустойчивостью внутренней политики России в отношении иностранцев, не дающей им возможности строить далеко идущие планы по развитию бизнеса.

Практически все китайцы, как занимающиеся перевозками, так и торгующие на российской территории, приезжают по краткосрочным туристическим визам. Небольшое количество китайских студентов, обучающихся в российских вузах, также занимается коммерческой деятельностью, но, вопреки сложившемуся мнению, редко использует студенческую визу для того, чтобы задержаться в России исключительно для мелкого бизнеса.

Мифологией, распространяющейся также и среди представителей власти, вплоть до федерального уровня, является якобы большое количество нелегальных мигрантов из Китая. Между тем статистика органов внутренних дел свидетельствует о том, что даже о таком явлении, как нарушение сроков пребывания на российской территории, среди мелких китайских предпринимателей говорить нельзя. Приграничная торговая деятельность требует систематических пересечений границы, что в свою очередь влечет за собой исключительную законопослушность китайских торговцев и соблюдение ими всех миграционных норм.

Несколько более сложная ситуация - с теми китайцами, которые, не найдя себя в торговле, занимаются сельским хозяйством или строительством. Именно им требуется продолжительное пребывание и даже постоянное проживание на территории России, и именно эта категория китайских гастарбайтеров систематически сталкивается с бюрократическими барьерами со стороны как федеральных, так и местных властей.

Быт

Не менее распространенным заблуждением является якобы высокий уровень криминала среди китайских торговцев. Вызвано это, по большей части, не какими-то реальными фактами, а общим культурным контекстом, в частности бытовой неприязнью к иностранцам. Несомненно, определенные криминальные взаимоотношения в среде китайской диаспоры имеют место, однако они крайне редко выходят за пределы замкнутой этнической общности и еще реже фиксируются российскими органами правопорядка. Об этом свидетельствует и милицейская статистика: в списке зарегистрированных правонарушений китайцы занимают последние места либо вообще отсутствуют.

В местах массовой розничной торговли китайцы используют весьма своеобразную методику заселения. Как правило, один китаец или его семья снимают квартиру или дом, куда затем поселяют за меньшую плату других, более бедных своих сограждан. Количество квартирантов может достигать невероятных цифр - по словам представителей миграционной службы, в стандартной комнате размером 18 квадратных метров может проживать до 20-25 человек. Главный квартиросъемщик зарабатывает при этом весьма значительные деньги, пользуясь тем, что берет с каждого из поселенцев примерно в четыре-пять раз меньшую сумму, чем платит сам.

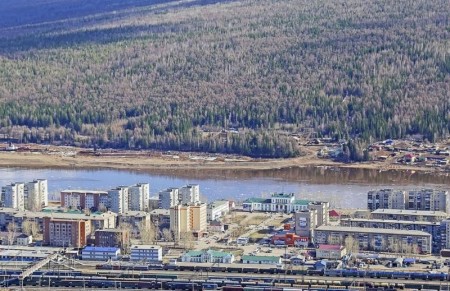

Естественно, что обеспеченный по китайским меркам человек, зарабатывающий только на вторичной сдаче помещения около 600-1000 долларов в месяц, сам не станет жить в комнате, набитой посторонними людьми, а снимет себе более благоустроенное жилье по соседству. Каждый из его жильцов, работающих на розничном рынке, также стремится, во-первых, стать самостоятельным арендатором квартиры, а во-вторых, занять материально выгодное положение вторичного арендодателя и при первом же удобном случае осуществляет свои намерения. Ситуация усугубляется тем, что никто из представителей коренных жителей не хочет жить рядом с шумными соседями с их специфической кухней, что существенно облегчает китайской мини-общине возможности расширения. Таким образом, она способна распространяться на целые районы, образуя своеобразные "чайна-тауны" - причем, как это произошло в Иркутске, даже в самом центре города.

Китайцы не демонстрируют особого стремления ни к улучшению своего жилищного положения, ни к какому-либо официальному закреплению на российской территории. Косвенным образом это свидетельствует о том, что они ощущают себя чужаками на российской территории и не предполагают сколько-нибудь длительного пребывания в России (см. раздел "Мифология").

Еще одним свидетельством недолговременного пребывания китайцев в России является полное отсутствие каких-либо культурных, досуговых и религиозных учреждений, создаваемых силами национальных сообществ. В частности, несмотря на наличие в Иркутске буддистского храма, китайцы не совершают в нем никаких религиозных обрядов, предпочитая выезжать для этого на родину. Несмотря на традиционную для этой нации высокую степень адаптивности к чуждой культуре, свидетельством чего являются чайна-тауны в американских городах, в России ничего подобного не происходит: нет ни китайских театров, ни кинотеатров, ни религиозных учреждений, и даже китайские рестораны создаются, как правило, либо местными предпринимателями, либо выходцами с Кавказа и принадлежат им же. Китайские торговцы всячески пытаются дистанцироваться от официальных российских структур, иногда даже во вред собственному здоровью отказываясь от медицинской помощи. Во многом это связано со страхом перед любыми российскими бюрократическими структурами, не сулящими ничего хорошего китайскому гастарбайтеру.

Взаимоотношения русского населения с китайцами происходят преимущественно посредством либо торговых взаимодействий различного уровня (вплоть до тесного партнерства), либо обучения китайской молодежи в российских вузах и проживания в общежитиях. Однако во втором случае китайцы предпочитают не сближаться с российской молодежью и держаться мелкими группами - землячествами.

В общем случае отношение русских к китайцам, особенно к торговцам, скорее негативное, чем нейтральное или положительное, однако без ярко выраженной агрессии. Во многом такое отношение формируется старшим поколением сорока- и пятидесятилетних, для которых еще в школьное время был сформирован образ Китая как потенциального противника и идейного врага. Второстепенную, хотя и весьма серьезную роль во взаимоотношениях русских и китайцев играет бытовая ксенофобия, усиленная мнением о китайских торговцах как людях грубых и малоразвитых.

Мифология

Мифология вокруг пребывания китайцев на территории России имела место всегда, однако в последние годы она приняла совершенно невероятные размеры и формы. На свет божий появились пропагандистские лозунги времен советско-китайских столкновений, начиная с конфликта на КВЖД. По мнению ряда чиновников весьма высокого уровня, в сибирской и дальневосточной части России происходит планомерная экспансия, организуемая китайским правительством с далеко идущими целями захвата территорий России вплоть до Урала.

Нельзя не признать, что подобные теории весьма популярны как среди рядовых обывателей, так и среди представителей власти всех уровней, включая военных, что в конечном итоге может существенно осложнить взаимоотношения двух стран и даже привести к серьезным конфликтам и на бытовом, и на государственном уровне. Пропагандисты "конфликтной" теории не делают никаких скидок на изменения, произошедшие в китайском государстве со времен Мао Цзэдуна и Линь Бяо, и при этом используют аргументацию, преимущественно принадлежащую перу советских военных пропагандистов 1970-х годов.

Как правило, сторонники "конфликтной" теории привлекают в качестве аргументов конфуцианские принципы главенства Китая как центра человечества, не принимая во внимание ни изменения в экономике и политике современного Китая, ни объективные факторы мировых миграционных процессов и демографии.

Любопытно, что наиболее подвержены влиянию подобных теорий жители европейской части России, практически не сталкивающиеся в реальной жизни с предпринимательской деятельностью китайцев. Жители Южной Сибири гораздо спокойнее и даже с юмором относятся к предполагаемой "агрессии", считая проблему крайне преувеличенной и надуманной. Тем не менее есть наблюдения, как эта, некоторым образом трансформировавшаяся мифология постепенно воздействует и на сам предмет мифологизации - на некоторую часть китайских мигрантов, которые начинают вести себя "в соответствии с ожиданиями" подверженного ксенофобии русского населения.

На самом деле, за всю историю российско-китайских отношений Китай никогда не стремился каким-то образом захватить Южную Сибирь. Во второй половине XIX - начале XX веков китайцы и корейцы помогали русским активно осваивать Дальний Восток - однако даже тогда не шло речи о какой-то "колонизации". Более того - до сталинских репрессий 1930-х годов на советском Дальнем Востоке проживало более миллиона китайцев и корейцев, впоследствии выселенных в Казахстан.

Карты, на которых граница Китая простирается до Северного Байкала, являются, по всей вероятности, выдумкой либо советских, либо китайских пропагандистов и к реальной политике ни малейшего отношения не имеют. Несмотря на крайнюю плотность населения в некоторых регионах, Китай имеет достаточное количество малонаселенных и незаселенных территорий, в частности весь север, примыкающий к границам России. Основное население концентрируется в теплых и плодородных районах и отнюдь не стремится переселяться на холодные и голодные северные земли. Даже относительно теплая Маньчжурия - северный район Китая - практически не заселена и не используется для сельскохозяйственной деятельности.

Трудно подозревать китайское правительство в каких-то планах по целенаправленному экспорту граждан Китая в Россию. Практически для всех китайцев выезд из страны сопряжен со значительными сложностями: Китай был и остается страной с жестким тоталитарным режимом, за всеми неблагонадежными гражданами установлен строгий контроль, и большинству граждан выезд за границу не рекомендуется - да и не по карману. В челночной же торговле с Россией задействованы преимущественно предоставленные сами себе жители приграничных районов Китая - люди бедные и весьма далекие от политических и экономических планов своего правительства.

В реальности не заметно никаких действий по закреплению на российской территории и со стороны китайских торговцев. Никто из них не стремится заводить семьи, приобретать недвижимость или получать вид на жительство в России. С 1991 года в Приморье получили вид на жительство лишь несколько десятков китайцев - и это люди, связанные не с мелким, а с крупным бизнесом в регионе, как правило, соучредители совместных предприятий. Остальные приезжают в Россию по краткосрочным туристическим визам и по окончании срока их действия выезжают обратно.

Вообще, количество китайских граждан на территории России сильно преувеличено. Во многом это связано с иллюзией, вызванной плотным заселением и скученностью китайских торговцев, описанными выше. По официальным данным как русской, так и китайской статистики, всего в 2005 году в России находилось около 150 тысяч китайцев - причем эта цифра существенно не менялась с 1995 года. Между тем в устоявшейся мифологии речь идет о численности от 2 до 15 миллионов, что абсолютно нереально.

Следует заметить, что фаза бурного роста китайской деловой активности в отношении России является временной. Она связана с естественными для молодой капиталистической державы (особенно не имеющей собственной развитой и столь рентабельной легкой и пищевой промышленности и насыщаемой дешевыми, зачастую некачественными товарами из сопредельных стран) процессами интеграции в мировые рынки. Сама Россия не является привлекательной для китайской миграции, так как не дает переселенцам ни социальных гарантий, ни безопасности, ни шансов на радикальное улучшение жизни - то есть всего того, что китайские граждане могут получить в США, Австралии, Сингапуре и других развитых странах.