Бюджетников толкают в бизнес

Государство снимает с себя обязательства по полному финансированию бюджетных учреждений.

В феврале Госдума приняла в первом чтении законопроект З08243-5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

За юридической формулировкой скрывается вполне материальное содержание: совсем скоро, с 1 января 2011 г., государство снимет с себя обязательства по полному финансированию основной массы бюджетных учреждений страны, которые взамен получат дополнительную экономическую свободу.

КУ, АУ и БУНТы

Согласно законопроекту, все бюджетные учреждения страны будут поделены на три группы.

Первая — так называемые казенные. Это органы власти и управления, тюрьмы, силовые и военные ведомства, детские дома, психиатрические лечебницы, лепрозории и т.п., которые будут субсидироваться по-прежнему в полном объеме, а свои доходы отправлять в бюджет.

Третья группа — автономные учреждения (АУ), финансово независимые от государства.

И, наконец, самая многочисленная вторая — бюджетные организации с расширенными полномочиями, но ограниченным объемом государственного финансирования. Иначе их называют БУНТы – бюджетные учреждения нового типа. По сути, в своем правовом, имущественном и финансовом статусе они будут приравниваться к автономным, смогут свободно распоряжаться заработанными средствами и приобретенным на них имуществом.

Но при этом — получать субсидии только в рамках ограниченного государственного заказа (обязательного к исполнению), а также на содержание имущества.

Сметное государственное финансирование бюджетных организаций будет прекращено, уйдет в прошлое и ответственность государства за бюджетные обязательства этих учреждений. Это означает, что если какая-нибудь организация начнет неправильно вести дела и доработается до банкротства, государство уже не протянет ей руку помощи. Очень удачно статью о новом законопроекте назвали в «Итогах»: «Госотказ»…

Новым проектом государство продолжает линию реформирования бюджетной сферы, начатую в 2006 г. с принятием закона об автономных учреждениях. По первоначальному замыслу в статус автономных должны были добровольно перейти большинство бюджетных организаций России. Но в действительности вышло иначе.

Число желающих воспользоваться правом на самостоятельность оказалось ничтожным: на федеральном уровне это сделали всего четыре юридических лица. Остальные не захотели рисковать бюджетными гарантиями. Правда, на уровне муниципалитетов ситуация с АУ выглядит лучше: в таких регионах, как Тюменская область, Краснодарский край, Татарстан, а также наш край — появились десятки автономных учреждений, которые по большей части функционируют успешно.

Одной из главных причин «саботажа» автономизации считают то, что процедура перехода в новый статус оказалась неоправданно сложной.

Учитывая этот неудачный опыт, авторы нового законопроекта предлагают очень простую схему перехода сегодняшних бюджетных учреждений в БУНТы или казенные. Не потребуется ни перерегистрация имущества, ни новые назначения руководства, ни выведение персонала за штат, ни обновление лицензий: достаточно будет лишь слегка изменить устав.

Гонки за результатом

Принятие закона преследует две цели. Первая — сократить расходы на содержание бюджетных учреждений. Они в стране действительно огромны: 800 млрд руб. в год не считая аппарата управления, спецслужб и армии.

«Я думаю, у государства просто нет другого выхода, — считает Мария, заведующая отделением одной из красноярских больниц. — Бюджетная медицина находится в незавидном состоянии. Приходится либо ждать, когда все развалится окончательно, либо предоставить учреждениям право самостоятельно выходить из финансового штопора за счет денег, которые заплатят пациенты. Все идет к тому, что практически все медицинские услуги станут платными для всего населения, за исключением небольшой категории совсем неимущих граждан».

Единоросс Евгений Федоров — председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству — считает, что государственных субсидий, предусмотренных в рамках нового законопроекта, бюджетникам вполне хватит. Будут заданы определенные нормативы, и тратить государственные средства их получатели начнут экономно и эффективно. Зато в результате любой рядовой гражданин сможет рассчитывать на своевременное получение профессиональных и грамотных услуг бюджетных организаций.

Евгения Бухарова, директор института экономики, управления и природопользования СФУ, полагает: «Новый закон, который готовился уже давно, разрешает несколько сложившихся на сегодня противоречий. Во-первых, он необходим в рамках стратегии общего реформирования финансовой системы. Одной из его задач является внедрение бюджетирования, ориентированного на результат. И, во-вторых, закон регламентирует участие бюджетных учреждений в коммерческой деятельности. Так что его принятие — логичный шаг. Если учреждение хочет получать бюджетные субсидии, оно должно обеспечивать высокий уровень оказания услуг».

В этом и заключается вторая цель нововведений: сделать работу государственных и муниципальных учреждений более эффективной.

Идеологи нового закона считают, что в нашу устаревшую бюджетную систему требуется внедрить современные принципы управления. Просто получая деньги от государства, бюджетные организации не имеют стимулов работать с максимальным качеством. Но, имея прямую денежную заинтересованность в конечном результате, они станут лучше и ответственнее выполнять свою работу. Принятие закона приведет к более эффективному использованию всех ресурсов — бюджетных, материально-технических и интеллектуальных.

«Мы должны на радикальном уровне повысить эффективность и открытость государственного сектора, создавать конкурентную среду, чтобы у каждого был стимул повышать свою активность и качество работы, — рассказал Михаил Котюков, и.о. министра финансов правительства Красноярского края, в интервью журналу «Советник. Грамотное управление».

— В крае действуют уже более 50 автономных учреждений. Многие из них не только заметно повысили качество бюджетных услуг, но и расширяют свое присутствие в рыночных отношениях, зарабатывают дополнительные средства, имеют возможность реализовывать собственные программы развития, самостоятельно регулировать систему зарплаты, стимулировать своих работников и так далее. Уже видно, что в этих организациях работники относятся к каждому клиенту как к человеку, от которого напрямую зависит их зарплата».

После уроков

Где же бюджетным организациям изыскивать недостающие деньги? Предполагается, что они должны сокращать так называемые внутренние издержки и привлекать внебюджетные источники дохода. То есть активно входить в рынок. Всем школам, больницам, библиотекам, музеям страны предложено участвовать в конкурсах на размещение государственных и муниципальных заказов и — расширять объем платных услуг.

В принципе, бюджетные учреждения могут зарабатывать немало. Так, за 2008 г. из примерно 10000 федеральных бюджетных организаций 1030, или свыше 10%, финансировались полностью за счет доходов от своей деятельности, приносящей прибыль, а доля денежных поступлений со стороны 3800 учреждений превышала 40% от необходимого им финобеспечения. Эти цифры содержатся в пояснительной записке к проекту нового закона.

Пример возможного заработка приводит Михаил Котюков:

«Сегодня в школе оказание коммунальных услуг финансируется государством все 24 часа в сутки, и ни у кого нет стимула задействовать школьные площади после окончания занятий. Но почему бы, особенно в районе, где школа является единственным социальным учреждением, не организовать в ее помещении кружки, секции, работу с населением? Школа может преобразиться в социально-культурный центр территории, самостоятельно расширять объемы своей деятельности.

В свою очередь государство сможет пересматривать нормативы субсидирования и финансировать коммунальные услуги только в течение учебных занятий, а на остальное время применять другой норматив. Получится экономия государственных денег. Но главное не это, а возможность дополнительного заработка для бюджетной организации и одновременное с этим расширение сферы услуг, которая в нашей стране неразвита в силу исторических причин».

Сильнейшие и лучшие из бюджетных организаций в новых условиях, конечно, выживут. Часть из них уже успешно работает автономно. «Мне кажется, особо ничего не изменится. Мы уже привыкли жить в условиях ограниченного финансирования и зарабатывать сами, — говорит заместитель проректора одного из красноярских вузов. — И более-менее приличную зарплату я и мои коллеги получаем в основном благодаря оказанию платных услуг».

Но будут и аутсайдеры. Закрытие грозит, например, маленьким деревенским школам, ведь субсидирование поставлено в прямую зависимость от количества учеников. Впрочем, процесс уже идет и без новых правительственных инициатив: за последние три года в России были закрыты 4000 сельских школ. Государству проще тратиться на школьные автобусы, чем содержать учителей в каждом поселке. Ведь не чиновникам же приходится каждый день часами трястись в пазиках по проселочным дорогам…

Конституцию пора переписать?

Но даже если бюджетные учреждения «в глубинке» и сохранятся, им придется существовать на очень небольшие государственные деньги, и пользоваться их услугами будут самые малообеспеченные слои населения. Социальная пропасть продолжит расти. Не зря законопроект уже сегодня вызывает очень неоднозначную реакцию у политиков и экспертов. По влиянию на социальную сферу его сравнивают с ФЗ № 122 «О монетизации льгот». Не будет тех, кого не коснутся изменения. Сейчас мы платим за многое. А будем — за все.

За дополнительные школьные уроки, за занятия детей в кружках и секциях (платим и сегодня, но эти суммы вырастут в разы), за визиты к любым врачам-специалистам, любые анализы и обследования. Семейный вечер в театре или посещение выставки станут не менее затратными мероприятиями, чем катание на прокатных лыжах в Бобровом Логу или поход в ресторан.

Много ли посетителей прибавится в полупустых сегодня залах музеев и библиотек, если цены на входные билеты вырастут в несколько раз? Ответ очевиден. И следствие тоже — многие из учреждений культуры просто перестанут существовать. Из экономии народ с усиленным рвением займется самолечением, благо Малахов всегда на телеэкране. Ну и кто может — домашним образованием своих детей. В России сегодня — 20 млн человек с доходами ниже минимальной оплаты труда. Какая школа, если денег едва хватает на хлеб…

Сразу возникает вопрос: а как же наша Конституция, с ее правом на бесплатное всеобщее среднее образование и медицинское обслуживание?

Известный красноярский правозащитник и депутат Александр Глисков оценивает ситуацию с юридической точки зрения:

«На мой взгляд, сама по себе идея перевода бюджетных учреждений на рыночную основу — это извращение смысла гражданского законодательства. Учреждение — вид некоммерческой организации. Оно изначально создается не для получения прибыли и как таковое не приспособлено для конкуренции в рыночных условиях. Поэтому ничего хорошего из превращения бюджетных учреждений в какие-то псевдокоммерческие структуры выйти не может.

Авторы реформы этого либо не понимают, либо лукавят, когда говорят о своих целях. По сути, государство в виде этой реформы объявляет об уменьшении объема гарантированных действующей Конституцией социальных прав. Таких, как, например, право на образование или право на медицинскую помощь. По идее, как только новые правила заработают, есть смысл массово обращаться в Конституционный суд с тем, чтобы он оценил, насколько такая государственная политика соответствует смыслу и содержанию Конституции».

Наверное, скоро возьмутся и за Основной закон. А пока нововведения потянут за собой изменения в федеральных законах об образовании, культуре, науке, музейном фонде, банках и банковской деятельности, некоммерческих организациях и многих других (всего — в 19), а также в Гражданском, Налоговом и Бюджетном кодексах…

В России работают 328 тыс. бюджетных учреждений, в которых заняты миллионы сотрудников. Со списками — кого в казенные, а кого в БУНТы — органы власти должны определиться до 1 июля этого года, ведь уже с 1 января 2011 г. вся бюджетная сфера будет жить и работать по новым правилам.

В законопроекте о правовом положении бюджетных учреждений, безусловно, есть рациональное зерно. Все мы устали от равнодушия некоторых учителей, небрежности отдельных медиков, враждебности и хамства наших без преувеличения казенных «казенных домов». Новый закон призван значительно улучшить их работу.

Но поспешность, с которой его проталкивают, не выдерживает никакой критики. Настораживает и кулуарность принятия таких важных для страны решений: о бюджетной реформе, конечно, пишут, но она далеко не в первых рядах обсуждаемых на телеэкране и газетных страницах новостей. А ведь резонанс при ее осуществлении будет огромным.

Может быть, перед тем как утверждать столь спорный документ в Думе, правительству стоит вынести его на всенародное обсуждение? Или хотя бы запустить его в работу в пилотном режиме. Однако достаточно вспомнить об «эксперименте» с ЕГЭ, чтобы понять: ни обсуждение, ни пробный запуск никак не повлияют на уже сложившееся решение властей.

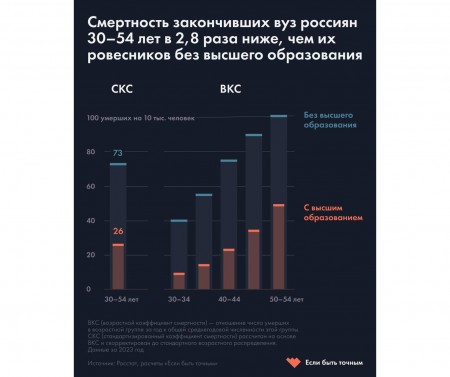

Финансирование только системы образования в России в соотношении с внутренним валовым продуктом примерно в два раза меньше, чем в Европе и Америке. Но и это оказывается для нашего сырьевого государства непомерной ношей. Придется помогать ему учить, лечить, просвещать и развлекать нас. Копите деньги.