ФГУ «Байкалрыбвод» опровергает утверждение М. Грачева

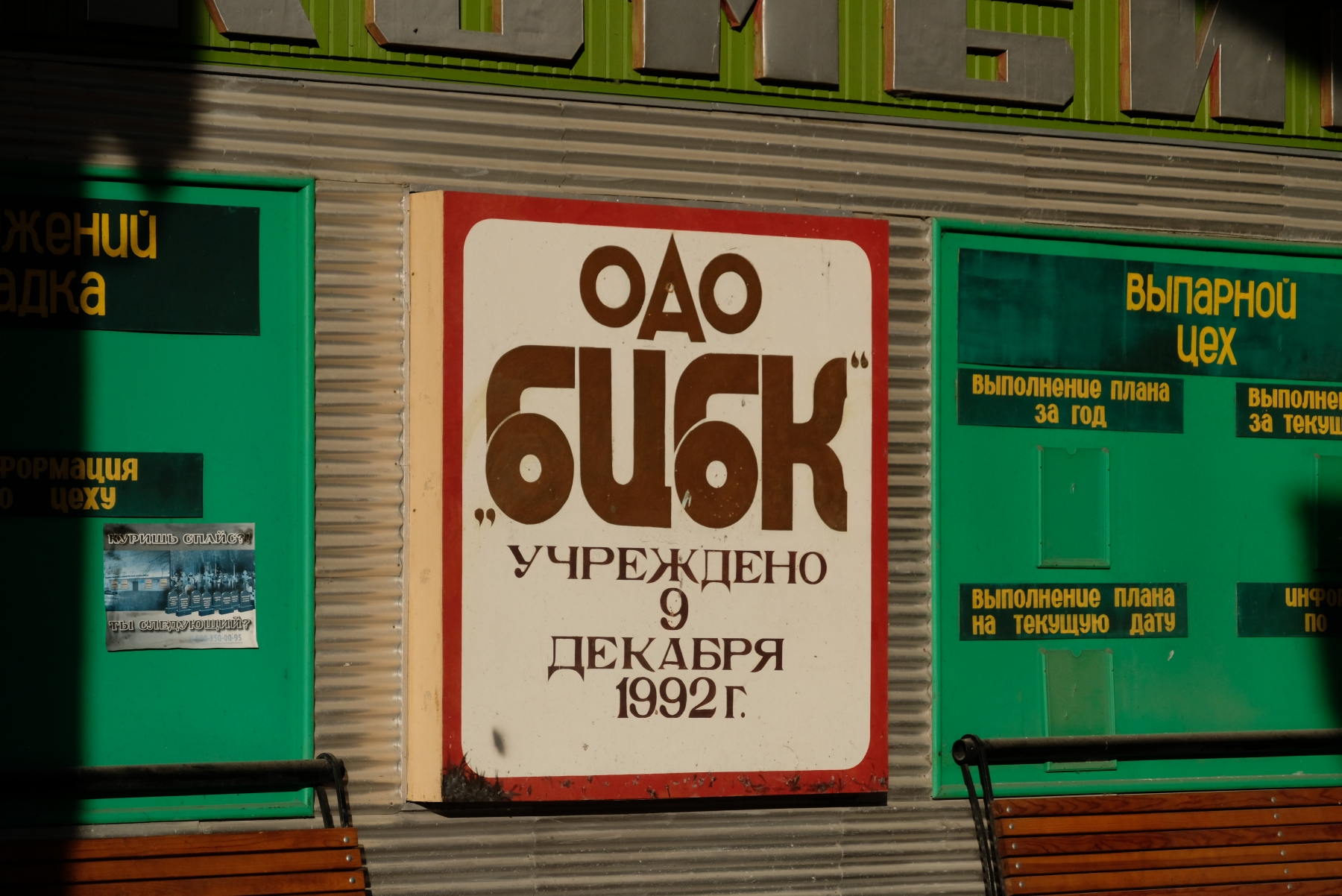

28 августа пресс-служба ОАО «Байкальский ЦБК» выпустила пресс-релиз, в котором сообщались данные из промежуточного отчета о мониторинговых исследованиях влияния сточных вод комбината на водные биоресурсы и среду их обитания за первое полугодие 2011 года, предоставленного Федеральным государственным учреждением «Байкалрыбвод».

В нем, в частности, было отмечено, что «по результатам гидроакустических исследо-ваний в зоне влияния сточных вод БЦБК выявлены крупные скопления пелагических бычков и омуля». Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Байкальский ЦБК».

Директор Лимнологического института СО РАН Михаил Грачев в комментарии одному из информационных агентств заявил, что БЦБК дезинформирует общественность, потому что, по его мнению, гидроакустическое исследование, то есть исследование, проведенное с помощью эхолота, не может выявить в воде пелагических бычков, так как у этой рыбы отсутствует воздушный пузырь.

Руководство ОАО «Байкальский ЦБК» направило запрос в ФГУ «Байкалрыбвод» с просьбой прокомментировать данное утверждение.

Накануне был получен ответ, в котором сообщается, что гидроакустическая съемка по количественной оценке рыбных запасов на озере Байкал в районе БЦБК производилась с использованием гидроакустического программно-технического комплекса «AsCor».

По утверждению специалистов, эхолоты с частотой выше 100 кГц способны фиксировать не только пелагических бычков, но и скопления макрогектопуса (планктонное ракообразное), а рабочая частота комплекса «AsCor» - 200 кГц.

Трудно предположить, что авторитетный ученый не знает различные возможности гидроакустического оборудования. Поэтому, именно его комментарий выглядит желанием дезинформировать общественность.

ОАО «Байкальский ЦБК» заявляет, что доверяет экспертному мнению специалистов, которые руководствуются не эмоциями, а профессиональными знаниями, опытом и имеют для проведения научных работ современное оборудование. Одним из приоритетов деятельности комбината является максимальная экологическая безопасность производства, поэтому и в дальнейшем будет расширяться сотрудничество с научными организациями, которые способствуют достижению этой цели.