Памяти Валентина Распутина: об усопших – или правду, или ничего

…Что-то носилось такое в воздухе, начиная с минувшей пятницы, тринадцатого: блогеры и завсегдатаи Фейсбука гадали, не умер ли Президент РФ Путин?...

Потом появилась информация: скончался вовсе не Владимир Путин, а Валентин Распутин – не «первое лицо» государства, но далеко не последний человек в современной России. В Иркутской области объявлен траур, в Москве, в Центральном Доме Литераторов коллеги уже простились с покойным, и 19 марта Распутина, согласно его последней воле, похоронят в Иркутске.

Валентина Григорьевича Распутина мне искренне жаль. Не Распутина-писателя, не Распутина – общественного деятеля, а человека, уроженца села Усть-Уда Иркутской области, 78-летнего старика Валентина Григорьевича Распутина, скончавшегося за пять тысяч вёрст от родной земли.

Была у античных римлян такая максима: о покойных – либо правду, либо – ничего. А правда – она у каждого из нас субъективной получается. Поэтому, господа, не взыщите, если что не так – но по-моему, даже субъективная, правда не перестаёт быть правдой.

Распутин-писатель – к счастью ли, к сожалению – умер значительно раньше: это случилось ещё в конце восьмидесятых. В 1987 году писатель Распутин получил Государственную премию СССР (бывшую – «сталинскую») за повесть «Пожар» - и именно с этого времени о Распутине-писателе говорить стало… скажем, так, сложно.

Первая его книга, вышедшая в 1967 году, называлась «Костровые новых городов» и была посвящена тогдашним «великим стройкам» Сибири. «Пожар» ставший, по сути, последним крупным произведением писателя, по иронии судьбы, посвящён той же самой теме: горит посёлок, в который свезли бывших жителей деревень, «великими стройками Сибири» уничтоженных. Посёлок горит, его пытается тушить какой-то бывший зэка… всем остальным на судьбу посёлка, по большому счёту, плевать… «Костровые новых городов» через двадцать лет обернулись «Пожаром». Такая вот мистика…

Творческий старт будущего «властителя дум» и «сибирского классика» состоялся в 1965 году на совещании молодых писателей в Чите, где на рассказы Распутина обратил внимание один из тогдашних мэтров соцреализма, Владимир Чивилихин. О том, что представляли собой эти «совещания молодых писателей», ёмко сказал Сергей Довлатов: «…Стереотипы здесь были повыше. Полная бездарность не оплачивалась. Талант настораживал. Гениальность порождала ужас. Наиболее рентабельными казались – «явные литературные способности»…» Видимо, у молодого иркутского журналиста Распутина оказались именно те «явные литературные способности», которые более всего были востребованы в тот период советским официозом: уже через полтора года, в 1967-м, его принимают в ряды Союза Советских Социалистических Писателей.

В СССР на всём протяжении его существования действовал принцип «литература – дело партийное», а литераторы – хоть именитые, хоть самые малые – были такими же «бойцами идеологического фронта», как и партийные секретари. Таким образом, членство в СП СССР, как бы, ставило на пишущем индивидууме невидимую визу: «Идеологически пригоден. Одобрен». Эта «невидимая виза», отметка о принадлежности к номенклатуре автоматически снимала очень многие вопросы: отныне можно было не беспокоиться о материальном достатке – ты пиши, писатель, а уж тиражи в пятьдесят-сто тысяч экземпляров, гонорары из Литфонда и все остальные творческие командировки Партия и Правительство тебе обеспечит. Главное – пиши…

Распутин, наверное, в самый последний момент, успел запрыгнуть на подножку поезда так называемой «деревенской литературы». Все остальные советские «писатели-деревенщики» были лет на десять, а то и больше, старше его, и принадлежали к совершенно другому литературному поколению, имевшему свои собственные традиции и говорившему на своём особом «эзоповом языке». Эти традиции и этот «эзопов язык» Распутин перенял и освоил с ходу и навсегда: он чётко усвоил те «от сих и до сих», в рамках которых можно было безнаказанно лить слёзы по уходящей русской деревне, не затрагивая при этом «неудобных вопросов» и не смущая власть предержащих.

Вновь позволю себе процитировать себе фрагмент из довлатовского «Заповедника» - небольшой совсем абзац, в котором автор говорит об этой самой «деревенской прозе»:

«…И тем не менее, в основе – безнадежное, унылое, назойливое чувство. Худосочный и нудный мотив: «Где ты, Русь?! Куда все подевалось?! Где частушки, рушники, кокошники?! Где хлебосольство, удаль и размах?! Где самовары, иконы, подвижники, юродивые?! Где стерлядь, карпы, мед, зернистая икра?! Где обыкновенные лошади, черт побери?! Где целомудренная стыдливость чувств?!..» Голову ломают: «Где ты, Русь?! Куда девалась?! Кто тебя обезобразил?!» Кто, кто… Известно, кто… И нечего тут голову ломать…».

Куда делась стерлядь, самовары, лошади обыкновенные, размах и целомудренная стыдливость, «деревенщики» прекрасно знали что тогда, что сейчас – и для Распутина всё это тоже не было тайной за семью печатями. Просто, в Союзе Писателей существовали свои неписаные табу, которые полагалось соблюдать всем, кто хотел и дальше публиковаться за государственный счёт и не иметь проблем с властью. И не нам осуждать этих людей: у всех – дом, семья, дети… всем хочется почёта, славы, уважения… А идти работать в какую-нибудь кочегарку за право крыть на страницах своих рукописей власть – это не каждому по силам. Да и не каждому по характеру, а осуждать литератора за конформизм – глупо.

Интереснее - другое: мало, кто задумывается о том, что в своих повестях и рассказах «деревенщик» Распутин создал целую портретную галерею не то, что малосимпатичных, но зачастую, и отталкивающих образов… тех самых «деревенских жителей». Вот – команда «перекати-поле» - шабашников, крушащих кладбище в Матёре… А вот дядька с племянником идут в лес по ягоды – и дядька, зная о том, что собранные мальчишкой ягоды в оцинкованном ведре испортятся к утру, сообщает ему об этом лишь на следующий день… А вот – целая деревня (!) каких-то моральных уродов, которые фактически «подводят под статью» продавщицу сельпо Марию, отказываясь собрать для неё деньги… Почему так вышло? Ведь в советской литературе был принят так называемый «метод социалистического реализма», основная идея которого – изображать людей и явления не такими, какие они есть, а такими, какими они должны быть согласно пожеланиям идеологов, создавать этакую «идеальную картинку», к которой должно стремиться советское общество… Для Распутина-писателя эти рамки оказались тесны, и он пренебрёг ими – не в этом ли проявилась его самая сильная сторона?...

Между первой книгой Распутина «Костровые новых городов» и последним его значительным произведением, повестью «Пожар» - двадцать лет. А что дальше?... А дальше – увы, пожарище. Выжженная земля, на которой нет ничего, кроме руин и бурьяна.

Конец восьмидесятых и объявленная Горбачёвым «перестройка» дали толчок развитию ещё одного жанра отечественной литературы – написанию политических программ и деклараций, всевозможных «писем писателей» и «слов к народу» – и с этого времени читающая Россия потеряла Распутина-прозаика. Как оказалось, навсегда: с головой уйдя в публицистику, Распутин потерял сначала немалую часть своей читательской аудитории, затем – уважение тех, кто ещё совсем недавно видел в нём – да-да! – самую настоящую «совесть нации». А уж связь с реальностью Валентин Григорьевич, похоже, утратил ещё раньше: если бы это было не так, то вряд ли бы в 1989 году Распутин согласился бы на ту декоративную роль «почётного аксакала», которую предложил ему также терявший популярность Горбачёв, приглашая в наскоро формируемый «Совет при Президенте СССР».

Именно к этому периоду относятся многочисленные «программные» интервью Валентина Григорьевича, его вояжи по стране и «встречи с читателями», на которых вчерашний «властитель дум» длинно и нудно говорил о «духовности и культуре» и призывал поддерживать «курс Партии и Правительства, и лично Михаила Сергеевича».

Кто помнит те времена, не даст соврать: население трещавшего по швам «великого-могучего» было взвинчено до предела. Тотальный товарный дефицит распространялся на всё, начиная от колбасы и макарон, сахара и сигарет, и заканчивая полиэтиленовой плёнкой и детскими подгузниками – а Валентин Григорьевич, выступая перед голодными и озлобленными согражданами, призывал их «поддерживать и всецело одобрять», сдабривая всё это рассуждениями о «духовности».

Летом 89-го на каком-то массовом мероприятии, проходившем в Иркутске возле Спасской церкви, к Распутину подошли панки. Протянули фотографию, попросили автограф. Валентин Григорьевич расписался на фотопортрете, и тогда панки, на глазах у писателя, разорвали портрет с автографом, а обрывки подожгли: этим они выразили своё отношение к критике Распутиным такого явления, как рок-музыка. Гнусно? Гадко? Безусловно. А убеждать людей «сохранять спокойствие» и «поддерживать Партию и Правительство и лично…», прикрываясь рассуждениями о «нравственности» и «экологии души» в то время, когда в стране жрать нечего – это как?...

Сборник публицистики Распутина, вышедший в Иркутске на излёте восьмидесятых, назывался «Что в слове, что за словом?» Перелистываю его сейчас, и думаю: а действительно, что в слове?... что за словом?... Слов было много – а был ли в них смысл? Или это было просто жонглирование словами – «нравственность», «духовность», «экология души», «любовь к ближнему» и т. д., и т. д.?...

«Век живи – век люби» - наставлял Валентин Григорьевич Распутин своих читателей и почитателей. А те, в свою очередь, написав на своём знамени аршинными буквами его имя, глумились в своих газетках над ещё живым тогда Анатолием Кобенковым, публикуя на него некрологи, или жгли напротив здания ЦДЛ в Москве чучело Евгения Евтушенко. А затем самодовольно сообщали в тех же газетах: «Вчера возле ЦДЛ нами было сожжено чучело Евтушенко, после чего Чучело Евтушенко подало на нас в суд». Как там было у Экзюпери? – «Ты в ответе за тех, кого приручил» - так, кажется?... Знал ли Распутин обо всех этих фокусах своих сторонников? Не мог не знать. В ответе ли Валентин Григорьевич Распутин за всю эту «патриотическую заединщину»? Честно скажу: не знаю…

Как не знаю, можно – да и нужно ли – упрекать Распутина в том, что именно он опекал всех этих… этих… тех, которые талантами явно не блещут, но натужно выискивают в словарях очередное «индо взопрели озимые», и насыщают подобной архаикой, на которой в реальной русской деревне никто и никогда не разговаривал, свои убогие сочинения. Помню, один местный пиит, любитель подобных словечек из отчётов фольклорных экспедиций, решив блеснуть передо мною своей «народностью» и начал читать свои новые вирши: «Рясно дрочат…». Что там было у него дальше, я уже и не помню, но факт остаётся фактом: Валентин Григорьевич очень благоволил к таким вот «народным», прошу прощения, литераторам – и вот теперь они, потрясая бородами, всей мишпухой «рясно дрочат» со страниц определённого рода «патриотических» газет, журналов, интернет-ресурсов и с телеэкранов.

Знакомый священник – пожилой уже и очень уважаемый в Иркутской епархии клирик с болью и возмущением рассказывал о том, как на епархиальных собраниях задаёт тон некая истеричная «писательница» с манерами не то рыночной торговки, не то проводницы поезда «Чита-Челябинск». Фамилия «писательницы» всё время вылетает у меня из головы – наверное, потому, что никак не припомню ни одного её произведения – но зато помню, как однажды при мне эта «писательница» визжала, указывая перстом в сторону молодой поэтессы, пришедшей в Иркутское отделение Союза Писателей России: «Уберите отсюда эту б**дь!» - орала только за то, что юбчонка у девчонки была чуть выше колен… Вот такую «литературную заединщину» оставил после себя в Иркутске Валентин Григорьевич…

Распутин никогда не ссорился с властью. Как бы ни менялся политический курс, он всегда и везде приходился «ко двору»: во времена Леонида Ильича Брежнева был удостоен первой из двух полученных им Государственной Премии, при Горбачёве стал кавалером ордена Ленина и Героем СоцТруда, и даже занял место в Президентском Совете, и нынешний Президент России не только наградил очередной Госпремией, но и пригласил на чашку чая. И даже столь не любимые им «либералы» девяностых не обижали его. А ведь Распутин был одним из авторов (если не главным автором) недоброй памяти «Слова к Народу», своеобразного «манифеста» ГКЧП, подводившего «идеологическое обоснование» под неудавшуюся попытку государственного переворота.

Повторяю: Распутина «либералы 90-х» не только не тронули, но и не препятствовали выходу его книг, газет и журналов с его многочисленными интервью, статьями и «Размышлениями о…». В последние годы Распутин практически в открытую симпатизировал возрождению сталинского культа – а я предлагаю просто представить, что сделали бы при Сталине с литератором даже такого уровня, если бы он взялся писать (даже не публиковать!) какой-нибудь «Манифест» или «Слово к народу», обосновывающее необходимость государственного переворота в ту, сталинскую эпоху… Но именно в эпоху «проклятых демократов» Распутину не только не припомнили этого «Слова к народу», но и дали возможность за государственный счёт ежегодно организовывать и проводить помпезный фестиваль «Сияние России». И, кто как, а я только радовался этому: это говорило о том, что тогдашняя Россия, действительно, преодолела в себе Сталина и сталинщину, и возврат к прошлому – к тому, которое было столь симпатично Валентину Григорьевичу – уже невозможен. Так мне казалось тогда…

А ещё мне казалось – в старших классах школы и на первых курсах Университета – что распутинская проза очень похожа на прозу любимого мною и тогда, и сейчас Уильяма Фолкнера. Похожа настолько, что я, по молодости лет, заподозрил что-то неладное… Сейчас думаю: зря заподозрил. Если бы Валентин Григорьевич Распутин не предпочёл художественной прозе публицистику, «слова к народу» и «письма писателей России», то он бы, наверное, вошёл в российскую литературу двадцатого века таким вот «русским Фолкнером», или даже «сибирским Фолкнером». Но он предпочёл иной путь и иное место в отечественной литературе: «Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» - и взяв этот «штык-перо» наперевес, ринулся в бой. В бой – с кем, за что?...

…Вы помните распутинское «Прощание с Матёрой»?... помните тех старух, которые отказались покидать обречённую деревню на острове?... Трагедия Распутина – в том, что он сам, по доброй воле, загнал себя на такой же «остров». И звал своих читателей и почитателей присоединиться к нему, навсегда остаться в этом «вчера», которое неминуемо будет затоплено, уйдёт на дно Леты. Но… человек, из принципа оставшийся на таком, погружающемся в пучину вод острове, заслуживает уважения и даже восхищения – а человек, который готов даже силой загнать на такой обречённый остров всех остальных, не вызывает никаких симпатий – он, скорее, вызывает недоумение и жалость. Для себя Распутин раз и навсегда противопоставил понятия «родина» и «личная свобода», вычеркнул стремление к личной свободе из списка добродетелей и национальных ценностей – поэтому-то и остался на своём медленно погружающемся в воды Реки Времени «острове» в одиночестве. Очень жаль…

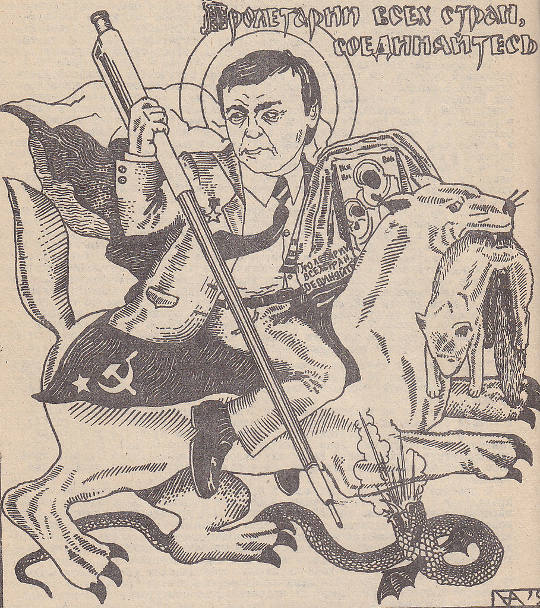

На фото: коммунист Сергей Левченко вручает православному сталинисту Валентину Распутину медаль.

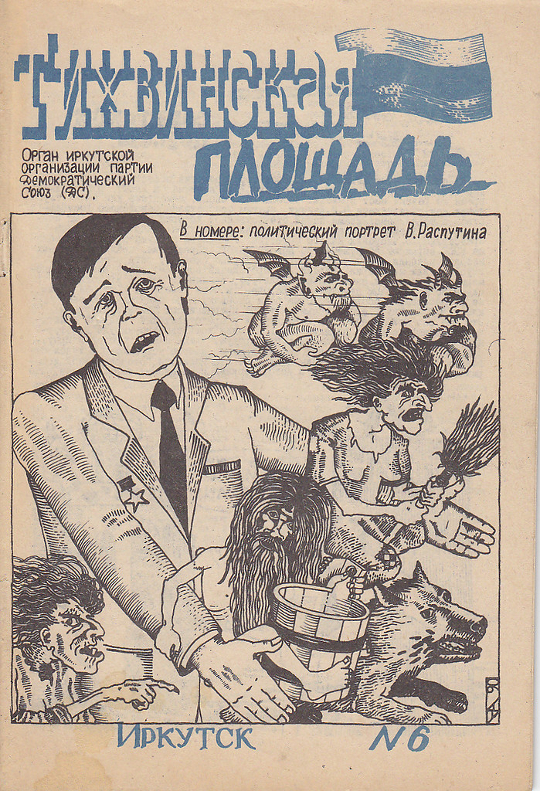

Общественная и литературная деятельность Валентина Распутина глазами иркутских "неформалов" начала 90-х