Последние русские

Уходят старообрядцы, заставшие вольную жизнь. Взамен Китай получит прямой транспортный коридор на Алтай и в Южную Сибирь.

Семья В.С. Атаманова. Верх-Уймон, август 1926 г.

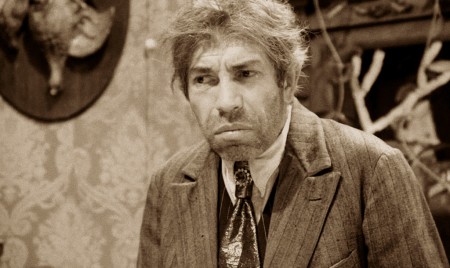

Раиса Павловна Кучуганова

Быт старообрядцев. Музей истории и культуры Уймонской долины |

«Газпром» приступил к работам, предваряющим прокладку в Китай газопровода «Алтай» через сакральное для коренных жителей плато Укок. Проводятся геологические изыскания, разбивка и разметка трассы. Протесты аборигенов и международной общественности проигнорированы. Разумеется, построят и дорогу, Китай получит прямой транспортный коридор на Алтай и в Южную Сибирь.

Уединенное, изолированное от мира высокогорье Алтая позволяло сохранять традиции и исконные смыслы нескольким народам. В том числе русскому. Спасая веру, староверы заселили спрятанную между Катунским и Теректинским хребтами Уймонскую долину в конце XVII — начале XVIII века. То был и побег от никоновских реформ, «от щепоти, которой не Богу молиться, а дьяволу», и поиск Беловодья, где «каралички1 на деревьях растут, реки молочны, а берега кисельные», где нет ни боли, ни обмана, и никто никого не обижает.

Наставили деревень здесь, на пути к потерянному раю, много: «Есть баба, квашня и топор — уже деревня». Защищали границы от набегов китайцев — и хорошо защищали, до Первой мировой парней не забирали в рекрутчину.

В прошлом веке длинные руки советской власти сюда дотянулись, она нанесла по старообрядческим селениям, заимкам, скитам чудовищные, непоправимые удары. А сегодня наступает время окончательного прощания. Или град Китеж, или китайские теплицы и казино. Кремль выбор сделал. Бежать от него — в пределах России — уже, пожалуй, и некуда. Если только к единоверцам в Боливию, Аргентину и т.д., где еще какое-то время будут хранить русскую культуру.

Староверы долго живут, но 90–95 лет — уже и их предел, сейчас уходят самые последние старцы, недоистребленные большевиками и заставшие в детстве вольную жизнь, старую Русь, обрубленную в 1927-м. Да, они передают внукам и правнукам дониконовские книги, свою веру и убеждения, как надо жить на свете, но, очевидно, после этих стариков, с их уходом, остается совсем другая Россия и другие русские.

Раиса Павловна Кучуганова выросла среди них, уезжала только на время учебы в институте, вернувшись, учительствовала, основала в школе музей истории и культуры Уймонской долины, потом перенесла его в один из старообрядческих домов. Летом рассказывает туристам о старообрядцах, а зимой ходит к ним, из избы в избу, записывает за стариками каждое слово. Через нее старообрядцы, не склонные открывать душу перед людьми «с ветра», доносят свою правду.

Недавно умер деда Тима — Тимофей Филиппович из рода Бочкаревых, основавших Верх-Уймон. До 85 лет бегал на лыжах по горам, охотился, в 92 года читал без очков.

В 37-м расстреляли его отца, а его самого арестовали, хлебнул сполна тюрьмы и лагерей, но говорил: еще не все горы истоптал. Знал родню до девятого колена, незадолго до смерти отдал Кучугановой две общие тетради, где записал историю рода и деревни. С тетрадями работали в Горно-Алтайском университете. Есть, говорят, немного художественного домысла, как без него, но в основном правда. Раиса Павловна сверяла свои записи в республиканском архиве и УФСБ. Лучше нее и подробней эту исчезающую натуру не знает никто: она и стала моим проводником в уходящий Уймон, маленькая женщина на велосипеде. Я расспрашивал и других людей, нашел иные источники, но подробней и, видимо, достоверней нее об уймонцах не знает никто: они сами к ней отправляют.

Верх-Уймон, крепкий и богатый прежде форпост древней русской культуры, крепость, производит удручающее впечатление. Описывать этот разор вряд ли стоит, ничего особенного, все, как на среднерусских равнинах: ни души на улицах, кошка и пара подростков с хрестоматийно льняными волосами и парой пива, герань в окошках, тяжелая сельскохозяйственная техника, брошенная, как при отступлении, прорастающая травой. Лишь разноцветное, многослойное алтайское небо, горы, камни ставят все на свои места и придают пейзажу осмысленность: мощная, дикая природа будто на ладошку берет деревню — и не в качестве контраста к себе, а дополнением; я был здесь в конце сентября, уже падал снег, перевалы обледенели, и просевшие, выветренные до скелета дома, падающие заборы, поросшие мхами дырявые крыши органично подчеркивали красоту увядания долины.

Первыми русскими в это приволье пришли из Подмосковья через реку Керженец, где пожили недолго, Бочкаревы, Атамановы, Огневы, Черновы. И сейчас здесь многие носят те же фамилии. На ногах стояли крепко, жили богато. Называли их кержаками (по речке), чашечниками (человека «с ветра» обязательно накормят-напоят, но из отдельных чашек), каменщиками (оттого, что прятались по камням, в горах). А может, оттого, что были каменными поистине людьми, стояли за веру камнем.

Они на эти названия не обижаются, но сами себя так не называют. В последнюю перепись назвали себя каменщиками считанные единицы. Себя они называют стариковскими — людьми стариковской веры. Или добрыми. Остальные, мы все, для них — мирские.

Немецкий профессор ботаники Карл Ледебур побывал в Верх-Уймоне в 1826 году: «Крестьяне живут в очень большом достатке. Держат помногу скота, да и охота приносит большую добычу. Жители этой деревни мне очень понравились. В их характере есть что-то открытое, честное, уважительное, они были очень приветливы». Тогда маралий рог продавали китайцам за 50–100 руб. Спустя век, в НЭП, он стоил 200 рэ, большие деньги. И в НЭП, после всех кровопролитий гражданской, деревня расцвела. Лебединая песня. Трудяги-староверы держали по сто колод пчел (на одну семью), табуны лошадей, маралов. Далеко славился Печенинский сыр. Как взяли Печенина, сослали в Нарым, сыр стал называться Советским (так и именуется до сих пор).

Когда наставника (выборный в общине пост) дедку Ивана везли на казнь, он, старенький, худенький, держал двуперстие и обращался ко всем, кто его провожал: «Простите, ради Христа». Ивану Михайловичу Бочкареву отрубили голову сразу за деревней. В моленном доме внизу коммунары устроили телятник, наверху контору. Самых работящих топили в Катуни, рубили, самых набожных пытали, били им по головам их книгами — в деревянных переплетах, обтянутых кожей. Половину Уймона вывезли в Нарымский край — крупнейшее на земном шаре Васюганское болото. Жить там невозможно.

Вот типичные судьбы — из двух главных верх-уймонских родов, тех, кто провел здесь первую борозду: Исаак-Бочкарь нашел эту землю и, вернувшись в Россию за невестой Татьяной Атамановой, на следующий год привел сюда и всю свою семью, и ее.

Ксения Фоминична родилась в 1895 году в роду Бочкаревых, вышла замуж за Василия Атаманова, сына Вахромея Семеновича — народного целителя, с кем сдружился и в чьем доме останавливался Николай Рерих. Дед Вахромей лечил людей и животных. Жили Ксения с Василием трудно и счастливо. Народилось пятеро ребятишек, учились грамоте, рисовали, привыкали к работе — мать с бабушкой стирали белье в больших корытах, дочерям делали маленькие корытца. Василий, как началось раскулачивание и расстрелы, ушел с мужиками в горы, как это уже случалось в гражданскую. Прятали в скалах иконы и книги. Коммунары тем временем разорили дотла его хозяйство, Ксения с детьми вынуждена была уйти к свекру Вахромею. В конце 1929 года Василий с братьями и другими мужиками спустились с гор, поверив обещаниям властей, что их не тронут. Почти всех расстреляли, Василий сбежал в Китай. Вахромею Семеновичу приказали освободить дом. А имущество он уже сам раздал сиротам. Не убили его лишь потому, что лечил начальника ГПУ из Улалы.

В 1931 году Ксению Фоминичну отправили с детьми (старшему Иосифу 11 лет, младшей Меечке 6 месяцев) в ссылку: до Бийска на телегах, далее до Нарыма в скотских вагонах, потом на баржах. Выбросили в голые топи. Жили под елкой, стелили елку и одевались елкой. Пили болотную воду, немного легче стало, когда догадались варить в этой воде хвою. Через три месяца отправили в Нарым и уймонских стариков, в т.ч. маму Ксении — Фетинью Лаврентьевну, ей было 80, умерла в дороге. Вскоре умерла Меечка. Следом дед Вахромей, всего в 62 года. Как позже рассказывала его внучка, Мария Васильевна, «деданька умер не от голода, а от горя за нас. Нас нечем было лечить в этих болотах — ни одной травки целебной, похожей на уймонскую, одна осока».

Меж тем кролики, которых колхозники забрали из хозяйства Атамановых, начали болеть, как их лечить и управляться с ними, советская власть не знала и спешно предписала вернуться Вахромею в Уймон. Но он уже лежал в земле. Следом умерли его невестка Марьяна и еще одна внучка, Ксения. А Ксении Фоминичне после смерти Меечки других детей удалось сохранить. Те боялись остаться без матери, отщипывали от своего пайка и заставляли ее есть. Позднее она вспоминала: вы все спасли мне жизнь.

Лишь немного обжились, засеяли горох, посадили картошку, в 1935-м ссыльных переселили дальше в болото. Ксения Фоминична с детьми бежала. В родную долину добрались пешком, таились по чужим углам. Началась война. Старший сын Иосиф как сын врага народа воевал в штрафной роте, погиб на Курской дуге. Девочки выучились, пошли учительствовать, но их гнали из школы как кулацкое отродье. Ксения Фоминична умерла рано, в 60 лет.

Павлида Никифоровна Захарова (родом из Атамановых, прожила 96 лет, недавно ушла) рассказывала, как их с грудными детьми увозили в ссылку — в Великий пост, дикий холод, на голых санях; «хоть бы какую рехмошку2, соломушку бросили на сани». Пава пережила Нарым. В деревне вспоминали: родила она ребенка, выползла на крыльцо умирать голодной смертью. Спасла соседка: украла на колхозном току зерна, насыпала в сапоги, прошла незамеченной, курмачом3 и спасла Паву. А мать ее, Аграфену Ивановну, отбывавшую ссылку вместе с дочерью, когда они вернулись, в 37-м расстреляли.

Феоктиста Пимоновна: «Пороли и гнали — как скотину, охранники все с бичами». У нее годовалое дите на руках. Умерло в дороге. Похоронить не дали. Били плетьми, рядом еще трое ее ребятишек ревут. Положила мертвого сына под кустик, заложила ветками и пошла дальше. В топях за Колпашево три года терпели, потом сбежали. Была у нее красивая шаль — за нее наняла людей, сплавили их по реке. Долгой дорогой домой младший сжег пятки: в костер погреть ножки совал. До конца жизни потом с ними маялся. Домой дошли, год по подвалам прятались. Потом война, старшего сына забрали на фронт, пропал без вести, дочку Елену посадили на 10 лет.

Фекла Семеновна из рода Атамановых вышла замуж в семью Бочкаревых. Муж от бесчинств коммунаров ушел в горы, она отправилась с тремя малыми детьми в нарымскую ссылку. Самого маленького оставила в Уймоне, где он и умер вскоре, как и свекор. Свекровь расстреляли в 37-м. В том году из Уймона бесследно вывезли 50 мужчин и трех женщин. За моления, приравняв их к агитации против колхозов, да за тайное крещение — а как детей не крестить: их ни в зыбке не оставить, ни вымыть, ни поцеловать… В Нарыме умер еще один сын Феклы, и чтоб не потерять оставшихся девочек, пяти и семи лет, она с ними бежала. Пока брели по болотам, младшая умерла. Вернулись в Уймон с последней — Марией. А в 38-м Феклу снова отправили в ссылку на 8 лет. Она говорила: «Каждое место — село, город — на крепких держится. Господь всех испытывает на крепость».

Отца Татьяны Андриановны Кискиной забрали в 31-м строить Кузбасс, мама растила пятерых детей. Их отправили в ссылку, когда младшему брату было 6 недель. Бабушка поехала в Нарым добровольно, ей было 75. Плыли по Оби. Потом повернули на Кеть с ее болотной водой. Пошли болезни, умирали на баржах. В болотах, вспоминает, змей кишмя кишело, но никого не кусали. Бабушку схоронили в воде — выкопанные могилы, котлованы моментально наполнялись жижей. Из алтайцев и казахов в болотах не выжил почти никто. Дети наладились ловить рыбу старой шалью. Добрая память осталась о школе, учителях — тоже ссыльных. Отец вернулся в долину, и узнав, что семья сослана, добровольно приехал к ним. Но в болотах сразу расхворался и умер. В 38-м вернулись из ссылки. Потом война: три брата ушли, вернулся один.

От богатого хозяйства Ивойлы Кудрявцева, ничего не жалевшего людям, лишь перегной остался, где табунился скот. Дом раскатали по бревнышку, всю семью угробили в Нарыме, остались двое малолетних внучаток, их проводили в колпашевский детдом. Мальчик очень волновался, шел на пальчиках ног, пугливо озираясь, крепко держа ручку двухлетней сестренки.

«Одно перестонешь, другое приходит», — так они говорили. На войну из Уймона ушли более двухсот мужчин, вернулись 29. Репрессии продолжились и после войны. И позже, в вегетарианские времена, не давали лошадей держать, корову лишь одну, и сено косить только с 15 августа… Ехали за волей, да так и не пожили вольно, а сейчас уже никому и не надо. «Помрачнело все от беззакония. Давно босиком ходили, а веселые были. А сейчас к кому в дом ни зайди — всё телевизор смотрят. Даже если и мать придет. А ведь нам давно наказывали: держи себя как человек», — так записала за староверами Кучуганова.

У них положено знать свой род до седьмого-девятого колена. Чистый прагматизм, возможно: дабы не случилось кровосмешение. Поэтому они в курсе, что родная страна сделала с их матерями-отцами, «дедоньками-бабоньками». Но ни они, ни мы не узнаем всю правду: многие семьи истреблены напрочь. Может, оно и к лучшему — не знать весь ужас. И сейчас не о том, как они умирали, а о том, кто умирал. Кто ушел тогда и кто уходит, последние, один за другим, сегодня. Кого и что мы теряем.

94 года прожила Валентина Антропьевна Зензина. Ей колхозный трактор раздавил ноги, она ходила на костылях. Держала двух коров, лошадь, мелкой живности без счета и огромный огород: «Я на тяпку, как на костыль, и пошла-пошла… Кто стонет, тот Бога гонит, дай волю боли, согнет тебя в бараний рог». Кучуганова: «Всегда провожала до воротчиков. Я ей: не ходи через пороги на костылях… Нет, милая моя, человека всегда до воротчиков надо проводить, ведь ты встречаешь человека, а провожаешь ангела».

Екатерина Савельевна Аргокова (из семьи Бочкаревых, прожила 90 лет) учила детей: «Людям делайте только добро. Идете — хоть палка, хоть камень на дороге — уберите. Может палка в живот попасть или по голове. Вот и нет человека, а грех на вас. Вы ведь видели и не убрали с дороги». Ее братьев кого расстреляли, кого посадили, кого отправили на лесоповал.

Зинаида Ефремовна Казанцева говорила: «Нас много было, мама вставала в три часа ночи и девчонок будила — прясть до рассвета. Мама в строгости держала, но детей уважала, и даже маленького ребенка как попало, полуименем, не называла. Никаких Ванек-Манек. Мягким имечком только: Ваньша, Маньша, Зиньша».

Киприян Семенович Огнев, ему доходит девятый десяток: «Господь поручил нам быть разумными. Будем разумны, будут разумны и наши дети».

Ничего нельзя делать «спихня рук». Лучше совсем не делать. Пример — дом, где мы разговаривали с Раисой Павловной. Его Ерофей Иванович Иванов построил для своего сына 150 лет назад. И печке столько же — бита из глины, песка, извести, соли. Хозяев в 1932 году выгнали — облюбовала дом одна бабенка, колхозница, активистка. Заселилась, да ничего у нее в жизни не сложилось, только красила все дом и красила. Ее уж нет, краску слоями смыли, соскребли, а дом еще 150 лет простоит: дерево как металл звенит — топор отскакивает.

Больше глаз4 у природы не брали. Знали время, когда валить лес: в октябре два и в марте три дня.

На чужое сроду не зарились, знали, что на том свете слепым и без рук ходить будешь. «Возьмешь чужо лычко — потеряешь свой ремень, возьмешь чужу иголку — потеряешь свою корову». Но в то же время говорили, кто украл — один грех, а потерял — так много грехов (думаешь на одного, на другого — вот и грешишь). Делает человек тебе плохо, а ты молись за него. Вас обокрали, жалеть не будут. Проговорят так: близко не клади, вора в грех не вводи. Самое тяжелое наказание — давали «отпорну». Все по очереди произносили: «Я от него отпираюсь». Человек становился изгоем. Куда ему пойти? Кругом — староверы. Или алтайцы, о честности которых слагали легенды: будет сто верст мчаться, чтобы отдать забытую тобой вещь. Замков в деревне не было, подставляли палочку или табуретку — значит, хозяев нет.

У них до прошлого века все было хорошо не только потому, надо полагать, что Господь им благоволил. У них было гражданское общество, а государство находилось далеко за горами. Была «сборня», где всем миром решали самые важные вопросы. Между сходами руководили общиной старики — выбирали на это место самых уважаемых. Общественным мнением дорожили.

Старики называли Уймонскую долину «последним углом». Незачем, ни к чему гадать, что будет, когда Алтай откроют Китаю. Во-первых, все предельно ясно, а во-вторых, чего такого: как жили-поживали, так и будем. Только мимо со свистом будут проноситься косточки мамонтов, да уймонских стариков, переработанные болотами в нефть и газ. И Китай здесь ни при чем. Он приходит туда, откуда Россия уходит. А Россия-матушка все, что сумела, на Алтае уже сотворила.

Васюганское болото уже давно больше Дании или Голландии, и оно растет, агрессивно захватывая все новые земли. Для превращения живого в мертвое нет ничего лучше этих топей.

1баранки

2старые тряпки

3жареное зерно

4больше, чем необходимо