«Охотник»: беспилотник в никуда?

В январе 2019 года в российской блогосфере появилось сразу несколько фотографий перспективного российского беспилотника шестого поколения «Охотник».

Фотографии прокомментировала главная официозная газета Кремля «Российская газета», сообщив, что «крылатая машина оснащена специальными датчиками и выполнена по схеме «летающее крыло».

О том, что схема является «летающим крылом», понятно при первом взгляде на машину. А вот откуда «Российская газета» может знать о неких «специальных датчиках» на сверхсекретной новейшей машине, наводит на размышления. И первая мысль, которая приходит в голову - что это сознательный вброс.

Откуда крылья растут

БПЛА С-70 «Охотник» разрабатывается ОКБ «Сухой» с 2012 года. Ситуация на российском рынке ударных беспилотников достаточно печальная. Если разведывательные БПЛА еще худо-бедно разрабатываются и внедряются в войска, то с ударными все гораздо хуже от слова «совсем».

По факту на сегодняшний день в российской армии нет ни одного серийно производящегося ударного беспилотника. В то время как у потенциального противника беспилотники не просто производятся, но и активно участвуют в боевых действиях.

С 1994 года в США активно используется БПЛА «MQ-1 Predator», способный как вести разведку, так и нести вооружение. Стоимость одного беспилотника - 4 миллиона долларов.

С 2001 года США использует БПЛА «MQ-9 Reaper» универсального назначения. Цена - 17 миллионов долларов.

С 2004 года США использует БПЛА «MQ-1C Grey Eagle», также универсального назначения. Цена - 8 миллионов долларов.

В 2007 году компания «McDonnell Douglas» начала серийную модернизацию знаменитого истребителя «F-4 Phantom II» в беспилотную версию «QF-4». Сам по себе «F-4 Phantom II», легенда вьетнамской войны, уже снят с вооружения, но в качестве ударного беспилотника подходит идеально.

История вопроса

Впервые идея беспилотных ударных самолетов была рождена еще в Первую мировую войну. Наиболее удачной разработкой того времени можно считать американский «Жук» Кеттеринга, также известный как «Орел Свободы».

Это был максимально простой и дешевый неуправляемый самолет-снаряд, стоимость которого не превышала 400 долларов. Деревянный биплан оснащался простым четырехтактным двигателем и зарядом в 80 килограмм. Самолет запускался с рельсовой катапульты, которая выбрасывала его на расчетную высоту. Специальное устройство отсчитывало обороты пропеллера, максимальное число которых задавалось механиками непосредственно перед вылетом с учетом скорости и направления ветра. Как только винт машины достигал заданного числа оборотов (что означало, что аппарат пролетел расчетную дистанцию), устройство высвобождало пружинный механизм, отключающий двигатель и выбивающий болты, удерживающие крыло на корпусе. Крыло отделялось, и аппарат падал вертикально вниз, прямо на цель.

По расчетам конструкторов, самолет мог пролететь 120 километров. Испытания самолета начались в 1918 году, к 1919 году было изготовлено 45 таких самолетов, но в этот момент война закончилась.

По сути «Жук» не был беспилотником в современном понимании этого слова, а являлся предшественником крылатой ракеты.

Немцы также разрабатывали свой проект беспилотника «Летучая мышь» («Fledermaus»), причем, ввиду жесткого дефицита Германии в ресурсах, он должен был сбрасывать бомбу на цель и возвращаться домой. Это уже был полноценный беспилотник.

Главное - в отличие от других разработок того времени, «Летучая мышь» была радиоуправляемой системой, которая наводилась сетью радиостанций, предназначенных для дальтней навигации боевых дирижаблей. Кроме того, «Мышь» впервые в истории использовала для посадки тормозной парашют. Скорость, которую развивал этот беспилотник, превышала 200 километров в час, и самолет был неуязвим для истребителей того времени. Однако война закончилась, а Германия в очередной раз не смогла использовать свою очередную вундервафлю.

Следующим значимым этапом в развитии беспилотников стала знаменитая немецкая ФАУ-1, по сути первая в мире боевая крылатая ракета. Успешные разработки таких ракет имели место с 1920 года, в том числе и в СССР, но первое боевое применение связано именно с ФАУ-1.

Фау-1 была оснащена пульсирующим воздушно-реактивным двигателем (ПуВРД) и несла боевую часть массой 750-1000 кг. Дальность полета - 250 км, позже была доведена до 400 км. Таким образом, немцы могли обстреливать Лондон прямо из захваченного Шербура через Ла-Манш.

Актуальность использования именно крылатых ракет для бомбардировки Лондона объяснялась мощной противовоздушной защитой британцев. Скорость Фау-1 по мере использования топлива росла с 656 до 800 километров в час. Снаряд летел на высоте от 100 до 1000 метров, и был практически невидим на фоне волн. Скорость основного британского истребителя того времени «Supermarine Spitfire» с трудом достигала 650 километров в час у самых «продвинутых» модификаций.

Особенность двигателя Фау-1 требовала,чтобы он стартовал при высокой начальной скорости. Для запуска снаряда использовалась или катапульта, или самолет He-111.

Статистика запусков Фау-1 достаточно печальная. Около 20% ракет отказывали при запуске, 25% уничтожались английской авиацией, 17% сбивались зенитками, 7% разрушались при столкновении с аэростатами заграждения. Двигатели часто отказывали до достижения цели. Вибрация двигателя также часто выводила ракету из строя, так что около 20% Фау-1 падали в море. Всего на Британию было запущено около 10 тысяч Фау-1, из них 2419 достигли Лондона, вызвав потери в 6184 человек убитыми и 17 981 ранеными.

При этом полностью собранная Фау-1 стоила всего 3,5 тысяч рейхсмарок - менее 1% от стоимости пилотируемого бомбардировщика с аналогичной бомбовой нагрузкой.

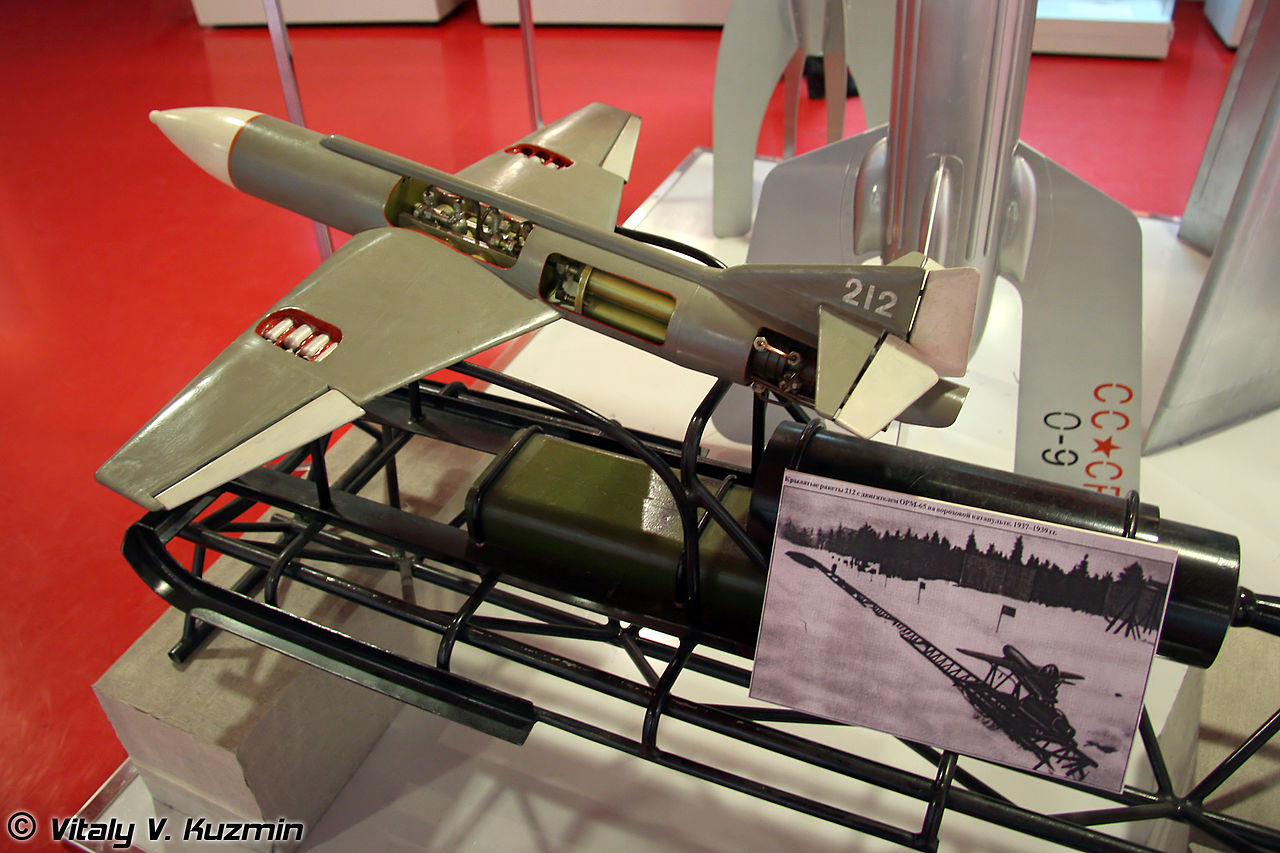

В СССР великий Сергей Королев начал разработку аналогичной системы даже раньше немцев - в 1939 году уже состоялся первый полет крылатой ракеты «212». Ракета была спроектирована по классической самолетной схеме, но имела жидкостный реактивный двигатель на керосине и азотной кислоте. Расчетная дальность полета до 80 км, ракета могла нести заряд в 30 килограмм. Проект, однако, был закрыт.

Чуть раньше родилась идея использования старых бомбардировщиков в качестве самолетов-снарядов. Для их управления была использована специальная телемеханическая система. Но «беспилотники» не были популярны в СССР. Единственное боевое применение самолета-снаряда ТБ-3 состоялось в 1942 году, когда начиненный четырьмя тоннами тротила самолет должен был поразить железнодорожный узел в Вязьме. Однако при подлете к цели из-за возникших неполадок передатчика на самолете сопровождения ДБ-3Ф самолет-снаряд упал, промахнувшись мимо цели.

Наш ответ США

Великая и могучая советская оборонка создала достаточно эффективные беспилотники-разведчики, которые активно применялись в армии.

Ту-141 «Стриж», разработанный в 1974 году, был способен вести разведку на несколько сотен километров от места старта на трансзвуковых скоростях. Беспилотник запускался выстрелом порохового заряда, а затем летел на скорости около 1000 километров в час за счет турбореактивного двигателя. «Стриж» оснащался средствами фото- и инфракрасной разведки, что позволяло использовать его при любых условиях и в любое время суток. Для посадки использовался парашют.

Ту-143 «Рейс» был развитием Ту-141 и также предназначался для разведки. Это была достаточно современная и оснащенная средствами разведки машина, у которой, правда, был впятеро сокращена дальность действия - до скромных 183 километров. Ту-143 использовался в советско-афганской войне, Ливанской войне 1982 года, в 2014 году Украина использовала их в ходе конфликта в ДНР.

Ударный беспилотник в СССР был только один - Ту-300 «Коршун». Самолет мог как заниматься разведкой, так и нести малогабаритные осколочно-фугасные и кумулятивно-осколочные авиабомбы и ракеты.Разработка «Коршуна» началась в 1982 году, первый полет он совершил в 1991 году. Однако распад СССР поставил крест на проекте.

Кому что мешает

Идея ударного беспилотника, то есть скоростного дистанционно управляемого самолета, способного наносить целенаправленные удары по противнику и возвращаться назад, витает в воздухе давно.

Однако для успешной ее реализации требуется очень высокий уровень развития системы дистанционного управления, которую не может блокировать система радиоборьбы противника, либо система развитого искусственного интеллекта, которая позволяет беспилотнику действовать самостоятельно.

Кроме того, беспилотник должен быть максимально бесшумным, скоростным и незаметным, чтобы его не могли сбить современные средства ПВО.

Как следствие, вероятность потери беспилотника гораздо выше, чем управляемого истребителя.

Главное отличие ударного беспилотника от крылатой ракеты - беспилотник не знает, где его цель. Цель ищет оператор, управляющий беспилотником. В целом, гораздо эффективнее и дешевле использовать для поиска дешевый разведывательный дрон, а уже обнаружив цель, обстреливать ее традиционными средствами.

Кроме того, у беспилотника есть ряд преимуществ, связанных с отсутствием уязвимого экипажа. Он может подниматься на очень большую высоту и лететь с ускорениями, превышающими человеческие возможности.

Однако.

Для успешного проектирования боевых беспилотных аппаратов необходимы многолетние опытно-конструкторские работы. Необходима серьезная материальная база, особенно в области радиоэлектроники и автоматического управления полетом.

Ничего этого в современной России нет. Весь опыт разработки тяжелых ударных беспилотников исчерпывается закрытым проектом Ту-300, который к настоящему времени безнадежно устарел.

Именно поэтому работа над российскими беспилотниками идет так тяжело. Ударный беспилотник «Скат», модель которого была показана еще в 2007 году на выставке «МАКС», так и не доведен до летающего образца. Вероятность того, что до полета будет доведен «Охотник», который пока только катают по аэродрому, также мала.

В случае с «Охотником» следует понимать еще один важный конструкторский момент. У беспилотника схема типа «летающее крыло». Эта схема имеет ряд преимуществ, в первую очередь малую заметность, что было в свое время реализовано в нашумевшем американском бомбардировщике «Northrop B-2 Spirit».

Однако таким самолетом значительно труднее управлять. Особенно на высокой скорости. Особенно при дистанционном управлении. Самолеты типа «летающие крыло» требуют наличия мощной системы электродистанционного управления, автоматически поддерживающей прямолинейный полет. В России подобных работающих систем.

Более того - ни в СССР, ни в России никогда не было разработок самолетов по схеме «летающее крыло» (если не считать экспериментальных экранопланов). Только в 2009 году в КБ Туполева началось обсуждение концепции стратегического бомбардировщика «ПАК ДА» по такой схеме, но его перспективы пока очень туманны.

Есть еще один момент, который вносит сомнение в сам факт существования «Охотника». Дело в том, что он разрабатывается в ОКБ «Сухого». Между тем головной болью «Сухого» является новейший самолет пятого поколения Су-57 («ПАК ФА»), разработка которого была начата еще в 2002 году. На сегодня самолет завис на стадии испытаний, хотя было неоднократно обещано передать первые экземпляры в войска еще в 2018 году. Начинать в таких условиях разработку принципиально новой машины - просто безумие.

Между тем первый полет «Охотника» намечен на 2019 год, а ввод в строй - в 2020 году. И варианта тут три.

Либо имеет место качественная дезинформация потенциального противника. И именно эту версию озвучивает американская сторона.

Либо мы имеем дело с невероятным технологическим прорывом.

Либо речь идет об очередной дутой сенсации с целью отмывки бюджетных средств.