Ракета «Авангард». Вопреки законам физики

Перед новым 2019 годом президент России обрадовал россиян тем, что наконец-то завершены испытания нового ракетного комплекса «Авангард», неуязвимого для противоракетной обороны предполагаемого противника.

Оставим в стороне политический аспект вопроса и то, с кем конкретно собрался вести Владимир Владимирович наступательную войну. Рассмотрим техническую сторону.

Официальные данные

Официальная информация по ракетному комплексу буквально завораживает.

«Авангард» - это новейший российский комплекс стратегического назначения, основанный на гиперзвуковом маневрирующем боевом блоке, который запускается к цели межконтинентальной баллистической ракетой.

Ракетным носителем выбрана ракета УР-100Н. На подлете к системе ПРО противника от ракеты отделяется крылатый маневрирующий блок, который на гиперзвуковой скорости прорывает оборону и попадает в цель. Крылатый блок основан на проекте космического истребителя «Спираль».

Президент России сообщил о скорости маневрирующего блока в 20 махов (около 7 километров в секунду), вице-премьер Юрий Борисов сообщил о скорости 25 махов (более 9 километров в секунду, что превышает первую космическую скорость).

Ракета оснащена боевой частью индивидуального наведения. Число боевых блоков - от 3 до 6, каждый мощностью до 300 килотонн.

По неподтвержденным заявлениям, для поражения управляемого боевого блока требуется не менее 50 противоракет SM-3. Учитывая, что сейчас на вооружении США, Японии и Румынии находится 336 таких ракет, это, по мнению российской стороны, делает противоракетную оборону противника бессмысленной.

На самом деле

Официальные данные, действительно, впечатляют.

В реальности все не так радужно.

Межконтинентальная ракета УР-100Н (она же SS-19 «Стилет» по классификации НАТО) - древняя как мамонт. Ее разработка была начата еще в махровом 1969 году легендарным Владимиром Челомеем, главным соперником Сергея Королева. Ракета была принята на вооружение в 1974 году, ее производство продолжалось до 1985 года.

Ракета массой 105 тонн летит на дальность 10 тысяч километров. Траектория ее полета - классическая для межконтинентальных ракет. После старта ракета уходит за пределы атмосферы, где она становится малодоступной для средств перехвата, летит по параболической траектории и в итоге «падает» на цель.

Вычислить параболическую траекторию достаточно несложно, как и рассчитать, в какой точке окажется ракета в следующие несколько секунд или минут. На этом и основан противоракетный перехват - выпущенные противником ракеты взрываются вблизи нападающей ракеты, уничтожая ее или сбивая с курса.

В случае с «Авангардом», по имеющейся информации, принцип совершенно другой. Ракета-носитель, выйдя за пределы атмосферы, разгоняет боевой блок, представляющий собой что-то типа самолета. Блок разгоняется до скорости в те самые 20 или 25 махов, и на этой скорости входит в плотные слои атмосферы. За счет крыльев он может использовать плотность атмосферы для маневрирования, а за счет высокой скорости практически неуязвим для противоракет противника.

Идея на самом деле не новая. К концу 70-х годов XX века и в СССР, и в США разрабатывались гиперзвуковые летательные аппараты, а также маневренные гиперзвуковые блоки для межконтинентальных ракет - полный аналог нашего «Авангарда».

Более того - в 1987 году в НПО «Машиностроение» началась разработка точно такого же ракетного комплекса «Альбатрос» на базе ракеты-носителя УР-100Н. Ракета должна была на активном участке траектории (пока работает двигатель) вывести планирующий блок на высоту около 100 километров, затем направиться к земле и разогнать его до скорости 5 махов. Далее планирующий блок должен был совершать маневры для обхода противоракетной обороны США.

Испытания длились до 2004 года. Очевидно, вряд ли их можно назвать удачными, иначе ракетный комплекс был бы принят на вооружение тогда же, в 2004 году.

Чуть выше мы упомянули космический истребитель «Спираль». Это еще более древний, чем ракета УР-100Н, советский проект. В начале 60-х годов XX века советские военные, озабоченные информацией о разработке американского космического перехватчика-разведчика-бомбардировщика X-20, начали разработку собственного космического истребителя. Следует отметить, что американцы начали работу тоже не на пустом месте, взяв идею немецкого орбитального бомбардировщика конструктора Ойгена Зенгера «Silbervogel» времен еще Второй мировой.

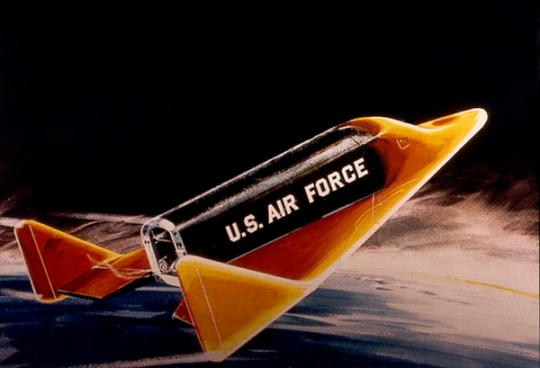

Разработка советского космического истребителя началась летом 1966 года, завершить ее предполагалось через 10 лет. Принцип и советской, и американской систем был одинаков. Космический самолет забрасывается на орбиту Земли своеобразной крылатой ракетой-носителем (разгонным блоком), а затем переходит в свободный полет. Советская система была ориентирована на высоту 30 километров (по сути это был стратосферный самолет), американская - на варианты орбиты от 160 километров и выше. При этом у американцев была интересная система полета самолета в режиме глайдера, когда он с высоты 160 километров совершал нырок в атмосферу до высоты до 40 километров, в нижней точке выполнял боевую задачу (к примеру, бомбометание), а затем, используя накопленную скорость и аэродинамический эффект, снова возвращался в космос. Естественно, на более низкую орбиту.

Под проект X-20 даже был набран отряд пилотов, в который входил и легендарный Нил Армстронг, позднее командир корабля «Аполлон-11», впервые совершившего посадку на Луну.

Однако и советский, и американский проекты были свернуты. Причин для этого было много, но главные из них - полное отсутствие целесообразности и гигантские затраты. Боевые задачи, которые могли выполнять космические самолеты, гораздо дешевле и быстрее выполнялись обычными баллистическими ракетами.

Резюмируем. Идея гиперзвуковых управляемых ракет не просто не нова - она очень древняя. Современные российские конструкторы просто достали старые проекты, отряхнули, причесали и... а вот что получилось, мы рассмотрим в конце статьи.

А что у них?

США тоже не хлопают ушами и, не побоимся этого слова, опережают Россию в проектах (именно в проектах, а не в создании) гиперзвуковых ракет.

Там разрабатывается сразу два аналогичных проекта.

Компания Lockheed Martin с 2003 года разрабатывает проект гиперзвуковой ракеты FHTV-2, с которым проведены два испытания на готовых объектах. Ракета FHTV-2 развивает скорость 20 махов. Оба испытания закончились неудачей: связь с ракетами была потеряна.

Компания Boeing разрабатывает проект гиперзвуковой крылатой ракеты Х-51А. Эта ракета развивает скромные 5 махов, однако ее испытания оказались успешными - ракеты вышла на высоту 18 километров, развила проектную скорость и за шесть минут достигла цели на расстоянии 426 километров.

Китай разрабатывает систему WU-14, практически копирующую старую советскую систему «Альбатрос». Китайские источники утверждают, что испытания системы прошли успешно еще в 2016 году, а ракета может без проблем обходить любую систему противоракетной обороны.

Кое-что о физике

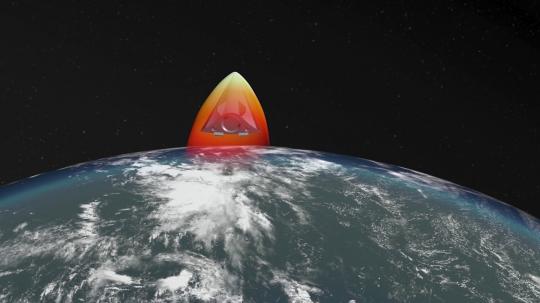

Рассказывая о «Авангарде», президент Путин с гордостью говорил о том, что на последнем этапе полета она представляет собой «неуязвимый огненный снаряд». Хотя президент и юрист, а не физик по образованию, но он совершенно прав. «Авангард» в конце полета может быть только огненным снарядом. Более того - вероятно, президент говорил о том, что видел во время экспериментального полета аппарата.

«Авангард» летит на скорости около 9 километров в секунду. Трение об атмосферу настолько велико, что любой обычный металл в считанные секунды просто расплавится, и боевой блок сгорит.

Температура обшивки даже у спускаемых аппаратов космических кораблей достигают восьми тысяч градусов. Если бы не тепловой покрытие этих аппаратов, то до земли долетали бы в лучшем случае раскаленные обломки. Однако спускаемый аппарат летит сквозь атмосферу очень короткое время, а теплозащитный слой на нем рассчитан так, что он сгорает как раз к моменту падения на землю (так называемый принцип абляционного охлаждения). К тому же все усилия разработчиков космической техники направлены на максимальное торможение спускаемого аппарата. В частности, современные спускаемые аппараты входят в атмосферу по так называемой полубаллистической траектории, которая позволяет использовать специальное мини-крыло для создания подъемной силы.

Маневрирующий блок «Авангарда» летит отнюдь не по баллистической траектории. Он должен маневрировать, уклоняться от противоракет и искать цель. В итоге он подвергнется тепловому воздействию, гораздо большему, чем спускаемые аппараты космических кораблей. По официальной информации, вхождение в плотные слои атмосферы у «Авангарда» происходит на расстоянии около 500 километров от цели. Это означает, что «Авангард» будет находиться в плотных слоях атмосферы в 20 раз дольше, чем спускаемый аппарат космического корабля. По всем законам физики, на скорости 20 махов он неизбежно должен сгореть - в мире нет такого теплоизолирующего материала, который мог бы выдержать подобную нагрузку.

Однако есть еще один интересный нюанс.

У маневрирующего блока нет собственного ракетного двигателя. Иначе его масса, вместе с топливом, была бы запредельной. Земная атмосфера очень плотная. Даже если какое-то тело входит в атмосферу на первой космической скорости 8 километров в секунду, то за счет лобового сопротивления ее скорость быстро гасится до дозвуковой. То есть весь смысл в гиперзвуковой ракете исчезает.

Еще раз повторим. Земная атмосфера имеет настолько большую плотность, что любой объект, вошедший в нее на гиперзвуковой скорости, либо сгорит, либо, если у него не будет дополнительных двигателей-ускорителей, затормозится до скорости обычного реактивного самолета. При этом, как было сказано выше, он разогреется, в лучшем случае, до полутора десятков тысяч градусов. К слову, самое тугоплавкое вещество на земле - это сополимер карбидов гафния и титана HfC4TiC, который начинает плавиться при температуре 4200 градусов.

Из этого следует еще один, не менее интересный нюанс. Чем круче траектория входа в атмосферу (а у «Авангарда» она очень крутая), тем выше перегрузки при торможении об атмосферу. Даже у спускаемых космических аппаратов они достигают 7-10 единиц. У «Авангарда» же такие перегрузки на такой скорости могут достигать и 30-40 единиц, если не выше. Это означает, что любой элемент радиоэлектронного оборудования будет весить в 30-40 раз больше, чем у аппарата, стоящего на земле.

Напомним, что «фишка» «Авангарда» - в том, что он управляется на последнем этапе полета. Однако современная техника пока не умеет управлять летательными аппаратами, каждый килограммовый элемент которого вдруг начинает весить 50 килограмм.

Американский проект FHTV-2 обходит эту проблему достаточно просто. После отделения от ракеты-носителя планирующий блок продолжает полет с небольшим снижением - чтобы практически до самой цели находиться на высоте 40–60 километров, где еще нет значительной тепловой нагрузки и скорость полета уменьшается не сильно. А непосредственно перед целью боевой блок начинает пикировать на нее практически вертикально, проходя атмосферу по минимальной траектории. К тому же аппарат проект FHTV-2 не управляется - то есть не имеет движущихся механических систем.

Как уже было сказано, «Авангард» летит в плотных слоях атмосферы около 500 километров. И не может не иметь целого комплекса проблем, пока что неразрешимых с точки зрения физики. Нереальна именно фраза, указанная в сообщении ТАСС: «Боевой блок способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону».

Реальность

Судя по всему, российским военным удалось пока что лишь запулить ракету УР-100Н в небо и посмотреть на то, как ее боевой блок сгорит в атмосфере. Либо посмотреть, как она на скорости примерно 5 махов достигнет цели.

На боевое дежурство новую ракеты намерены поставить в 2019 году, однако до этого, как деликатно говорится в официальных сообщениях, должен пройти «успешный контрольный запуск». Что, как говорится, не факт.

Ну и вишенка на торте.

Откуда взялись древние ракеты УР-100Н? Это те 30 ракет, которые Украина отдала в 2000 году за поставляемый ей газ. России эти ракеты были совершенно не нужны, но Россия - щедрая душа, берет все, что дают.

Минимум пять из 30 ракет уже потеряны на испытаниях. Думается, в 2019 году еще как минимум пять улетят туда же. Итого, на боевое дежурство будут поставлены всего 20 ракет. Ракеты УР-100Н уже не производятся, никаких комплектующих для них нет. Нет и инфраструктуры, и шахт, и обученного персонала. Это означает, что никакого развития и модернизации комплекса не будет.

Сейчас на вооружении у России около 500 ракет «Тополь-М», 110 ракет «Ярс», 46 ракет «Воевода», не учитывая другие все еще находящиеся на вооружении ракеты. 20 ракет «Авангард» - это такая капля в море, что имеет смысл говорить не о новой разработке, а о пропагандистской акции.

В пользу этой версии говорит и то, что ради разработки «Авангарда» в 2018 году были исключены из госпрограммы перспективные разработки РС-26 «Рубеж» и БЖРК «Баргузин». Их разработка отложена минимум до 2027 года - то есть в реальности навсегда. «Авангард» разрабатывался в авральном режиме - чтобы было что сказать к новому году. Однако тут мы уходим в политику, о которой обещали не говорить.

Официальные источники утверждают, что со временем «Авангард» будет реализован на новейших ракетах РС-28 «Сармат». Однако сам «Сармат» пока что находится в стадии разработки, а задача взгромоздить на него маневрирующий гиперзвуковой блок может затянуться еще на годы.

Поэтому можно подвести промежуточный итог: история «Авангарда», как и его судьба, совершенно туманны.